防水从沥青开始

防水卷材主要是用于建筑墙体、屋面、以及道路等处,起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲的柔性建材产品。防水卷材作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接,是整个工程防水的第一道屏障,对整个工程起着至关重要的作用。

人类建筑防水材料的发明,是从发现天然沥青开始的。欧洲人最初发明的防水材料是沥青纸胎油毡,它是用低软化点石油沥青浸渍原纸,用高软化点石油沥青涂盖油纸两面再撒隔离材料(石粉)所制成的一种纸胎防水卷材。该技术大约于20世纪20年代传入中国。

防水从沥青开始

防水卷材主要是用于建筑墙体、屋面、以及道路等处,起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲的柔性建材产品。防水卷材作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接,是整个工程防水的第一道屏障,对整个工程起着至关重要的作用。

人类建筑防水材料的发明,是从发现天然沥青开始的。欧洲人最初发明的防水材料是沥青纸胎油毡,它是用低软化点石油沥青浸渍原纸,用高软化点石油沥青涂盖油纸两面再撒隔离材料(石粉)所制成的一种纸胎防水卷材。该技术大约于20世纪20年代传入中国。

防水卷材的类型和规格

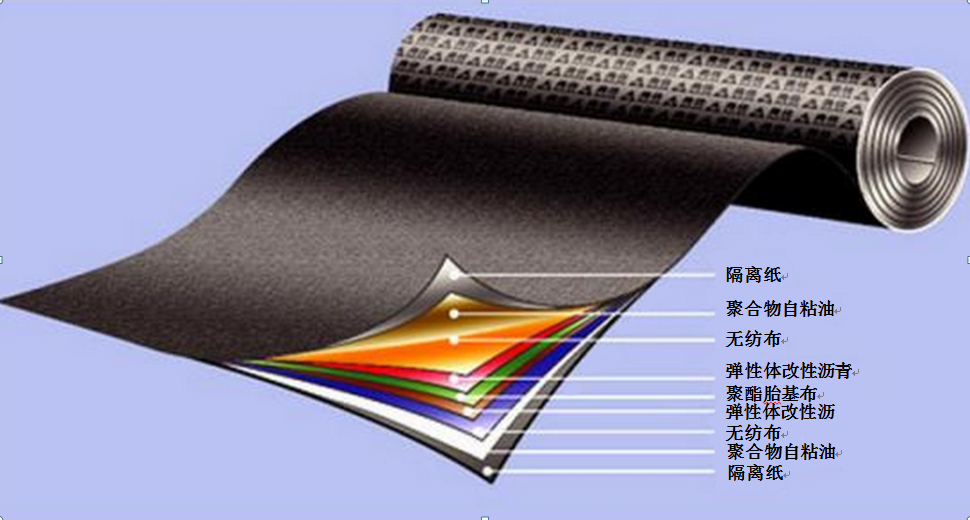

现阶段国内常见的沥青防水制品主要是聚合物改性沥青防水卷材。它是以合成高分子聚合物改性沥青为涂盖层,纤维织物或纤维毡为胎体,粉状、粒状、片状或薄膜材料为覆面材料制成可卷曲的片状防水材料,主要品种有SBS 改性沥青防水卷材,APP 改性沥青防水卷材等。它克服了传统沥青防水卷材的不足,具有高温不流淌、低温不脆裂、拉伸强度较高、延伸率较大等优异性能。

防水卷材的类型和规格

现阶段国内常见的沥青防水制品主要是聚合物改性沥青防水卷材。它是以合成高分子聚合物改性沥青为涂盖层,纤维织物或纤维毡为胎体,粉状、粒状、片状或薄膜材料为覆面材料制成可卷曲的片状防水材料,主要品种有SBS 改性沥青防水卷材,APP 改性沥青防水卷材等。它克服了传统沥青防水卷材的不足,具有高温不流淌、低温不脆裂、拉伸强度较高、延伸率较大等优异性能。 其中,SBS 改性沥青防水卷材的类型有:

1、按照胎基的不同分为PY类(聚酯毡)、G类(玻纤毡)和PYG类(玻纤增强聚酯毡),上表面隔离材料一般为PE(聚乙烯膜)、S(细砂)、M(矿物颗粒)三种,下表面隔离材料为PE(聚乙烯膜)、S(细砂)。

2、按照材料性能等级又分为I型和II型。

SBS 改性沥青防水卷材的公称宽度规格为1000mm,厚度规格为3mm、4mm、5mm,每卷卷材的公称面积为7.5㎡、10㎡、15㎡。

其中,SBS 改性沥青防水卷材的类型有:

1、按照胎基的不同分为PY类(聚酯毡)、G类(玻纤毡)和PYG类(玻纤增强聚酯毡),上表面隔离材料一般为PE(聚乙烯膜)、S(细砂)、M(矿物颗粒)三种,下表面隔离材料为PE(聚乙烯膜)、S(细砂)。

2、按照材料性能等级又分为I型和II型。

SBS 改性沥青防水卷材的公称宽度规格为1000mm,厚度规格为3mm、4mm、5mm,每卷卷材的公称面积为7.5㎡、10㎡、15㎡。

国标要求

国标从抵抗外力破环的能力、变形能力、密实性及承受水压的能力几个方面对SBS 改性沥青防水卷材要求如下:

国标要求

国标从抵抗外力破环的能力、变形能力、密实性及承受水压的能力几个方面对SBS 改性沥青防水卷材要求如下: ▲注:GB18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》要求。

其中拉伸性能用拉力和延伸率表示,当拉伸性能不满足要求时,防水卷材使用过程中就可能会出现开裂、断裂问题,从而造成结构的渗漏。

检测方法

1、不透水性能

1.1检测依据GB/T328.10-2007《建筑防水卷材试验方法 第10部分 沥青防水卷材 不透水性》进行。首先对设备进行充水,并排尽水管中的空气;试件上边面朝下放在透水盘上,盖上规定的7孔圆盘,然后慢慢夹紧试件到透水盘上。用布擦干是检测非迎水面,然后慢慢加压到规定压力,并保持(30±2)min。持续观察试件的不透水性(水压是否会突然下降或非迎水面是否有水出现)。

1.2 所有试件在规定时间内不透水认为不透水性试验通过。

▲注:GB18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》要求。

其中拉伸性能用拉力和延伸率表示,当拉伸性能不满足要求时,防水卷材使用过程中就可能会出现开裂、断裂问题,从而造成结构的渗漏。

检测方法

1、不透水性能

1.1检测依据GB/T328.10-2007《建筑防水卷材试验方法 第10部分 沥青防水卷材 不透水性》进行。首先对设备进行充水,并排尽水管中的空气;试件上边面朝下放在透水盘上,盖上规定的7孔圆盘,然后慢慢夹紧试件到透水盘上。用布擦干是检测非迎水面,然后慢慢加压到规定压力,并保持(30±2)min。持续观察试件的不透水性(水压是否会突然下降或非迎水面是否有水出现)。

1.2 所有试件在规定时间内不透水认为不透水性试验通过。

2、拉伸性能

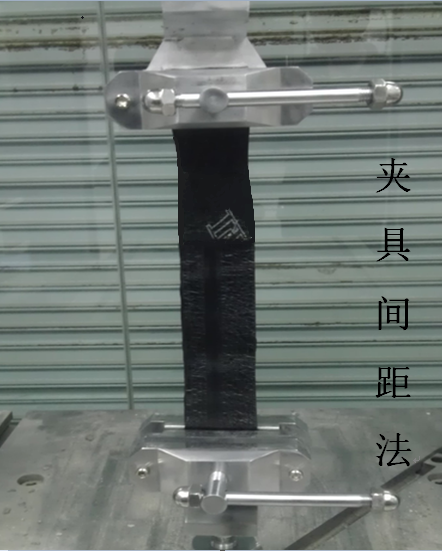

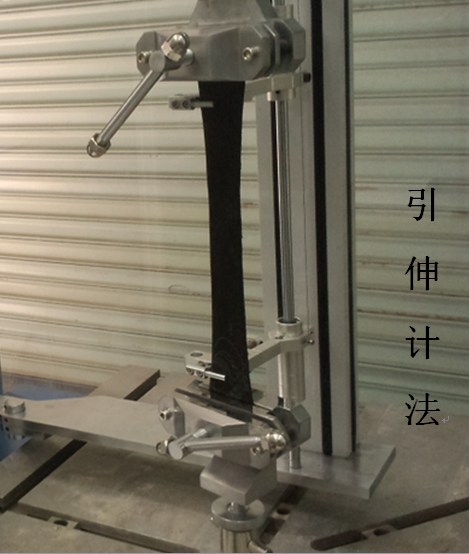

2.1 在GB18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》和GB/T328.8-2007《建筑防水卷材试验方法 第8部分 沥青防水卷材 拉伸性能》中,对于拉伸性能的测量提出了两种适用方法:夹具间距法和引伸计法。

2.2 检测依据GB/T328.8-2007《建筑防水卷材试验方法 第8部分 沥青防水卷材 拉伸性能》进行:

1)制样:整个拉伸试验应制备两组试件,一组纵向5个试件,一组横向5个试件。试件在试样上距边缘100mm以上用模具或裁刀裁取,矩形试件宽度50mm±0.5mm,长度200mm+2×夹持长度,试件长度方向为试验方向。

2、拉伸性能

2.1 在GB18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》和GB/T328.8-2007《建筑防水卷材试验方法 第8部分 沥青防水卷材 拉伸性能》中,对于拉伸性能的测量提出了两种适用方法:夹具间距法和引伸计法。

2.2 检测依据GB/T328.8-2007《建筑防水卷材试验方法 第8部分 沥青防水卷材 拉伸性能》进行:

1)制样:整个拉伸试验应制备两组试件,一组纵向5个试件,一组横向5个试件。试件在试样上距边缘100mm以上用模具或裁刀裁取,矩形试件宽度50mm±0.5mm,长度200mm+2×夹持长度,试件长度方向为试验方向。 2)检测设备:拉力试验机,有足够的量程(至少2000N)和夹具移动速度(100±10)mm/min,夹具宽度不小于50mm。拉伸夹具可随拉力的增加保持夹持力,并且该夹持方法不应在夹具内外产生过早的破坏。配备满足计量要求的引伸计。

3)夹具间距法检测过程:将试样紧紧的夹在拉伸试验机的夹具中,注意试件长度方向的中心线与试验机夹具中心线在一条直线上。夹具间距为(200±2)mm,为防止试件从夹具中滑移应做标记。在(100±10)mm/min的恒定速率下拉伸至断裂,连续记录拉力和对应的夹具间距离。

2)检测设备:拉力试验机,有足够的量程(至少2000N)和夹具移动速度(100±10)mm/min,夹具宽度不小于50mm。拉伸夹具可随拉力的增加保持夹持力,并且该夹持方法不应在夹具内外产生过早的破坏。配备满足计量要求的引伸计。

3)夹具间距法检测过程:将试样紧紧的夹在拉伸试验机的夹具中,注意试件长度方向的中心线与试验机夹具中心线在一条直线上。夹具间距为(200±2)mm,为防止试件从夹具中滑移应做标记。在(100±10)mm/min的恒定速率下拉伸至断裂,连续记录拉力和对应的夹具间距离。 4)引伸计法检测过程:夹持方法同夹具间距法,实验前应设置标距间距为(180±2)mm并做标记,将引伸计夹持在试件的上下标记位置 。在(100±10)mm/min的恒定速率下拉伸至断裂,连续记录拉力和对应的引伸计位移。通过试验过程中力值和变形量,来体现该防水卷材的拉伸性能。

4)引伸计法检测过程:夹持方法同夹具间距法,实验前应设置标距间距为(180±2)mm并做标记,将引伸计夹持在试件的上下标记位置 。在(100±10)mm/min的恒定速率下拉伸至断裂,连续记录拉力和对应的引伸计位移。通过试验过程中力值和变形量,来体现该防水卷材的拉伸性能。 2.3 万科通过检测对比,这两种方法得到的最大力延伸率(变形性能)结果是存在一定偏差的,以下是一组样品的实测值:

2.3 万科通过检测对比,这两种方法得到的最大力延伸率(变形性能)结果是存在一定偏差的,以下是一组样品的实测值: 3、原因分析

1)两种方法虽然都是测量断裂前后的变形量,但两者的测试标距不同(夹具间距法标距200mm,引伸计法标距180mm),即受试部位长度不同,因而变形发展不同;

2)使用引伸计法可进一步减小夹具内部滑移带来的影响;

3)防水卷材标准制定之初只有夹具间距法,长期以来业界厂商一直遵循该方法生产。

4、结论

使用引伸计法的伸长率检测结果会比夹具间距法平均低4%-8%,以上分析表明引伸计法的误差率比夹具法更小,因此万科对供应商提出更严格要求,除了满足夹具间距法检测要求外,也必须满足引伸计法。

3、原因分析

1)两种方法虽然都是测量断裂前后的变形量,但两者的测试标距不同(夹具间距法标距200mm,引伸计法标距180mm),即受试部位长度不同,因而变形发展不同;

2)使用引伸计法可进一步减小夹具内部滑移带来的影响;

3)防水卷材标准制定之初只有夹具间距法,长期以来业界厂商一直遵循该方法生产。

4、结论

使用引伸计法的伸长率检测结果会比夹具间距法平均低4%-8%,以上分析表明引伸计法的误差率比夹具法更小,因此万科对供应商提出更严格要求,除了满足夹具间距法检测要求外,也必须满足引伸计法。 本文所有内容版权归万科建筑研究中心所有,转载与摘编事宜,请与我们联系。欢迎扫描二维码,或搜索“万科建筑研究中心”(微信号 vankejianyan)关注我们。

本文所有内容版权归万科建筑研究中心所有,转载与摘编事宜,请与我们联系。欢迎扫描二维码,或搜索“万科建筑研究中心”(微信号 vankejianyan)关注我们。