小喇叭

植物观赏温室(展览温室)是一个由人工控制、展示生长在不同地域和气候条件的植物及其生存环境的室内空间,是人们认识植物及其生存环境、保护和研究植物的重要场所、也是全年可供公众观赏、游览和休闲的绿色场所、是城市的植物精品屋和环境可调控的园林建筑。

温室的起源历史非常的久远。早在2000年前的中国,已开始利用地下土坑、蕴火“种冬生葱韭、菜茹”。公元30年,古罗马皇帝提比略建造光室:屋顶材料是由小块半透明的云母精心装配而成,将黄瓜种在篮子里,篮子底部是正在发酵的厩肥,产生的热量维持黄瓜生长。可见温室最初的出现,是为了满足王室和贵族冬季蔬菜饮食需求。利用地下土坑、温泉、厩肥、蕴火等热源,栽培反季节蔬菜。 而真正意义上,作为园林园艺用途的植物观赏温室,源于欧洲文艺复兴时期,当时的欧洲王公贵族从其殖民地掠夺了大量珍奇花木、果木、药用植物、经济作物等,但这些植物在欧洲的栽培、防冻、繁育成为问题,所以温室栽培成为解决途径,同时,温室还成为上流社会聚会休闲、彰显华贵的场所。从17世纪观赏温室的兴起至今,400多年历史中,植物观赏温室的发展不断随科技、政治、经济等社会要素发生着变迁和进步。从温室的建设目的和功能这一维度,它的发展可以分为四个阶段。

饮食需求阶段:人类就是吃货

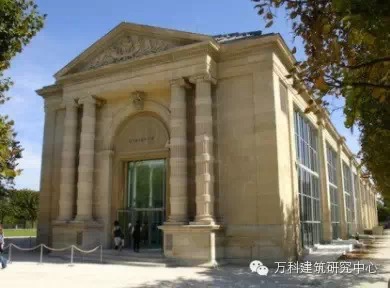

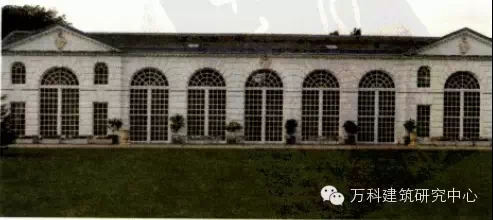

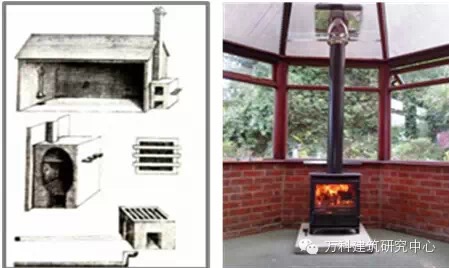

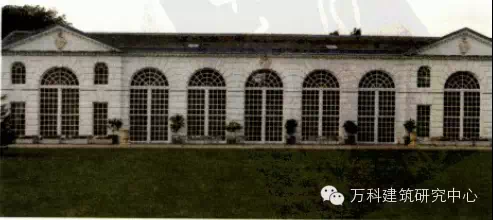

该阶段时间跨度可界定到16-18世纪,当时的社会背景处于文艺复兴中期,1544年,在意大利出现了第一个真正意义上的植物园——比萨植物园,标志着对植物的研究进入科学时代;玻璃的工艺已成熟,具备作了建造温室的通光材料;新航线开辟、新大陆探索、地理大发现、殖民地开辟、外来植物引入等为当时社会热点事件。 柑橘和柠檬等热带和亚热带果木成为贵族奢靡的饮食的时尚,为了冬季保存这些果木,贵族们相互攀比地建立起冬季可以加温保暖的建筑,称为柑橘温室。其特点是:1)建筑为砖砌结构,坡顶造型、外形四方,布局直线,建筑材料为传统的砖石、木材等;2) 供暖设备简易,通过火炉、地热等方式为温室增温常常受热不均,有时产生的燃烧废气影响植物生长;3)温室通光程度低,屋顶不透光,主要以侧墙安装的玻璃大窗透光;4)柑橘等果木是最初的主题和内容,以盆栽展示,冬季移入室内,夏季再移出室外。

植物观赏温室(展览温室)是一个由人工控制、展示生长在不同地域和气候条件的植物及其生存环境的室内空间,是人们认识植物及其生存环境、保护和研究植物的重要场所、也是全年可供公众观赏、游览和休闲的绿色场所、是城市的植物精品屋和环境可调控的园林建筑。

温室的起源历史非常的久远。早在2000年前的中国,已开始利用地下土坑、蕴火“种冬生葱韭、菜茹”。公元30年,古罗马皇帝提比略建造光室:屋顶材料是由小块半透明的云母精心装配而成,将黄瓜种在篮子里,篮子底部是正在发酵的厩肥,产生的热量维持黄瓜生长。可见温室最初的出现,是为了满足王室和贵族冬季蔬菜饮食需求。利用地下土坑、温泉、厩肥、蕴火等热源,栽培反季节蔬菜。 而真正意义上,作为园林园艺用途的植物观赏温室,源于欧洲文艺复兴时期,当时的欧洲王公贵族从其殖民地掠夺了大量珍奇花木、果木、药用植物、经济作物等,但这些植物在欧洲的栽培、防冻、繁育成为问题,所以温室栽培成为解决途径,同时,温室还成为上流社会聚会休闲、彰显华贵的场所。从17世纪观赏温室的兴起至今,400多年历史中,植物观赏温室的发展不断随科技、政治、经济等社会要素发生着变迁和进步。从温室的建设目的和功能这一维度,它的发展可以分为四个阶段。

饮食需求阶段:人类就是吃货

该阶段时间跨度可界定到16-18世纪,当时的社会背景处于文艺复兴中期,1544年,在意大利出现了第一个真正意义上的植物园——比萨植物园,标志着对植物的研究进入科学时代;玻璃的工艺已成熟,具备作了建造温室的通光材料;新航线开辟、新大陆探索、地理大发现、殖民地开辟、外来植物引入等为当时社会热点事件。 柑橘和柠檬等热带和亚热带果木成为贵族奢靡的饮食的时尚,为了冬季保存这些果木,贵族们相互攀比地建立起冬季可以加温保暖的建筑,称为柑橘温室。其特点是:1)建筑为砖砌结构,坡顶造型、外形四方,布局直线,建筑材料为传统的砖石、木材等;2) 供暖设备简易,通过火炉、地热等方式为温室增温常常受热不均,有时产生的燃烧废气影响植物生长;3)温室通光程度低,屋顶不透光,主要以侧墙安装的玻璃大窗透光;4)柑橘等果木是最初的主题和内容,以盆栽展示,冬季移入室内,夏季再移出室外。

▲1617 年,Orangerie (现为巴黎桔园美术馆)

▲1617 年,Orangerie (现为巴黎桔园美术馆)

▲1664年,法国巴黎凡尔赛宫柑橘温室

▲1664年,法国巴黎凡尔赛宫柑橘温室 ▲1760年,英国邱园柑橘温室

▲1760年,英国邱园柑橘温室 ▲1691年绘制的温室加热系统示意图

▲1691年绘制的温室加热系统示意图 ▲ 18世纪荷兰温室及其室内保温系统

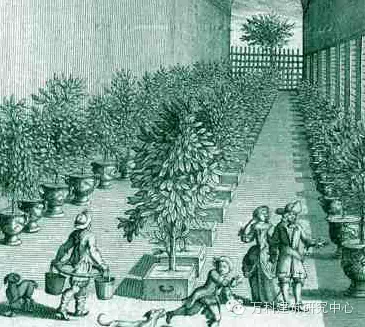

▲ 18世纪荷兰温室及其室内保温系统  ▲柑橘温室内部盆式栽培形式

观赏阶段:欧洲黄金时代的新休闲

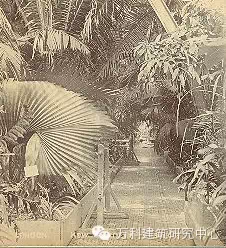

18至19世纪,随着殖民扩张,除柑橘外,来自美洲、南亚等殖民地的热带植物,如香蕉、可可、凤梨等一些果木也被收集引进,同期引进的还有一些珍奇的观赏花木,如棕榈类、苏铁类植物等。原来的坡顶建筑构造已不适应高大植物在室内的栽培,但随着玻璃生产工艺的改进,可生产大块的曲面玻璃,以及钢材的引入和工业化生产,于是温室建筑出现了高大的穹顶式。继而,为了满足不断增大的温室面积需求,同期也出现了多榀门式钢架结构,可建设大面积和大体量的植物温室。温室内部的陈列变得精致,不再是简单的盆栽,出现了种植池,多种植物被种植在同一池中。温室功能不仅仅是为了培育果木,开始成为社交休闲活动场所,贵族经常在其中举办聚会、舞会、餐会。

▲柑橘温室内部盆式栽培形式

观赏阶段:欧洲黄金时代的新休闲

18至19世纪,随着殖民扩张,除柑橘外,来自美洲、南亚等殖民地的热带植物,如香蕉、可可、凤梨等一些果木也被收集引进,同期引进的还有一些珍奇的观赏花木,如棕榈类、苏铁类植物等。原来的坡顶建筑构造已不适应高大植物在室内的栽培,但随着玻璃生产工艺的改进,可生产大块的曲面玻璃,以及钢材的引入和工业化生产,于是温室建筑出现了高大的穹顶式。继而,为了满足不断增大的温室面积需求,同期也出现了多榀门式钢架结构,可建设大面积和大体量的植物温室。温室内部的陈列变得精致,不再是简单的盆栽,出现了种植池,多种植物被种植在同一池中。温室功能不仅仅是为了培育果木,开始成为社交休闲活动场所,贵族经常在其中举办聚会、舞会、餐会。

▲1826年,伦敦塞恩公园温室

▲1826年,伦敦塞恩公园温室 ▲1858年,爱丁堡植物园棕榈温室

▲1858年,爱丁堡植物园棕榈温室

▲1873年,英国格拉斯哥 Kibble Palace

▲1873年,英国格拉斯哥 Kibble Palace ▲1851年,万国博览会期间水晶宫的外观与内部

▲1851年,万国博览会期间水晶宫的外观与内部

▲温室成为活动场所

▲温室成为活动场所 ▲邱园的棕榈温室,最初棕榈、苏铁、爬藤植物种植在陶盆、木缸中。1860年,温室内建造了两个大的种植床,植物相继被移入种植床种植

资源保存阶段:资本掠夺的向善性

19至20世纪初,在近代自然科学发展、两次工业革命以致技术迅速发展、欧洲资本主义的大规模殖民地掠夺的背景下,植物资源成为殖民者的掠夺目标和经济追求。18世纪,就有9000多种新植物引入英国。热带经济作物如咖啡、可可、香蕉等,需要在温室中栽培、扩繁,随着植物种类的增多,不同植物的栽培条件要求对植物进行分类、分区域,营造适宜它们的环境条件进行栽培与展示,因此温室也开始多样。根据植物气候适应性和生态类型,出现了热带温室、温带温室等,如邱园温带植物温室。根据植物类群,分为睡莲温室、棕榈温室等。温室的规模和类型得到发展,温室从Orangerie开始向Conservatory的演变。

▲邱园的棕榈温室,最初棕榈、苏铁、爬藤植物种植在陶盆、木缸中。1860年,温室内建造了两个大的种植床,植物相继被移入种植床种植

资源保存阶段:资本掠夺的向善性

19至20世纪初,在近代自然科学发展、两次工业革命以致技术迅速发展、欧洲资本主义的大规模殖民地掠夺的背景下,植物资源成为殖民者的掠夺目标和经济追求。18世纪,就有9000多种新植物引入英国。热带经济作物如咖啡、可可、香蕉等,需要在温室中栽培、扩繁,随着植物种类的增多,不同植物的栽培条件要求对植物进行分类、分区域,营造适宜它们的环境条件进行栽培与展示,因此温室也开始多样。根据植物气候适应性和生态类型,出现了热带温室、温带温室等,如邱园温带植物温室。根据植物类群,分为睡莲温室、棕榈温室等。温室的规模和类型得到发展,温室从Orangerie开始向Conservatory的演变。 ▲1863年,邱园温带温室

▲1863年,邱园温带温室  ▲1848年,邱园棕榈温室

▲1848年,邱园棕榈温室 ▲1893年,美国菲普斯温室

▲1893年,美国菲普斯温室 ▲1907年,德国大莱植物园温室

▲1907年,德国大莱植物园温室 ▲1851年,牛津大学植物园就建造了睡莲温室,用来栽培王莲

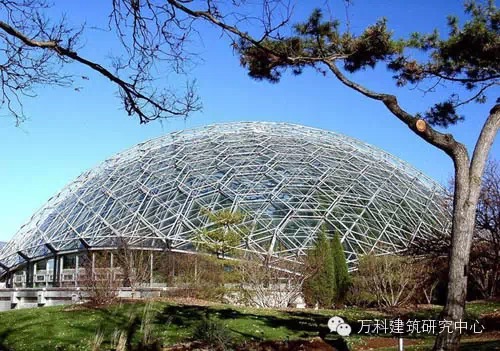

环保与科教阶段:模拟真正的生态

上世纪中叶至今,在二战后各国经济迅速发展恢复、科技日新月异、环境的破坏越来越严重、 发达国家的环保意识开始增强、世界植物园迎来黄金时期的背景下,主要已环境保护和植物多样性保育为主题的植物温室也进入了大发展时期:1)建筑设计方面,由于计算机辅助设计的发展和应用,空间壳体结构和空间组合桁架结构在温室建筑中得以实现,使得温度内部可以得到更大和完整的空间,建筑曲面的造型美观新颖;2)建筑材料上,冶金工业的发展,各种合金材料应用,使得温室建筑更加轻盈;甚至某些项目的透光材料使用了更加轻薄的ETFE膜;3)20世纪初,空调制冷技术诞生,温室制冷成为可能,植物可栽培范围扩大;4)其他环境设备,使温室的冷暖温度环境、风环境、湿度环境、土壤环境等实现精确控制;5)20世纪80年代后,计算机技术迅速发展,自动化控制实现。温室环境从人工调控向智能自动控制转变,实现了多项环境因子的综合调控;6)温室依据不同主题、景观外貌表现不同,特征性明显;随着展览温室承载功能的多样化,植物的种类和布展方式也趋于多样 ;设计上充分考虑植物的生态习性,营造植物所需要的环境条件;布展注重游客的游览乐趣 ;其主题类型可分为生态型、专类型、花园型;种植形式上大多模拟自然生境进行群落化种植。

▲1851年,牛津大学植物园就建造了睡莲温室,用来栽培王莲

环保与科教阶段:模拟真正的生态

上世纪中叶至今,在二战后各国经济迅速发展恢复、科技日新月异、环境的破坏越来越严重、 发达国家的环保意识开始增强、世界植物园迎来黄金时期的背景下,主要已环境保护和植物多样性保育为主题的植物温室也进入了大发展时期:1)建筑设计方面,由于计算机辅助设计的发展和应用,空间壳体结构和空间组合桁架结构在温室建筑中得以实现,使得温度内部可以得到更大和完整的空间,建筑曲面的造型美观新颖;2)建筑材料上,冶金工业的发展,各种合金材料应用,使得温室建筑更加轻盈;甚至某些项目的透光材料使用了更加轻薄的ETFE膜;3)20世纪初,空调制冷技术诞生,温室制冷成为可能,植物可栽培范围扩大;4)其他环境设备,使温室的冷暖温度环境、风环境、湿度环境、土壤环境等实现精确控制;5)20世纪80年代后,计算机技术迅速发展,自动化控制实现。温室环境从人工调控向智能自动控制转变,实现了多项环境因子的综合调控;6)温室依据不同主题、景观外貌表现不同,特征性明显;随着展览温室承载功能的多样化,植物的种类和布展方式也趋于多样 ;设计上充分考虑植物的生态习性,营造植物所需要的环境条件;布展注重游客的游览乐趣 ;其主题类型可分为生态型、专类型、花园型;种植形式上大多模拟自然生境进行群落化种植。

▲1960年美国密苏里植物园人工气候室

▲1960年美国密苏里植物园人工气候室

▲1988年,日本东京梦之岛植物园

▲1988年,日本东京梦之岛植物园

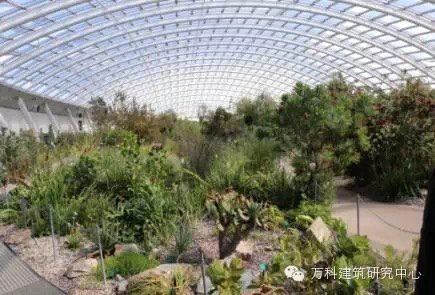

▲2000年,英国威尔士国家植物园温室

▲2000年,英国威尔士国家植物园温室

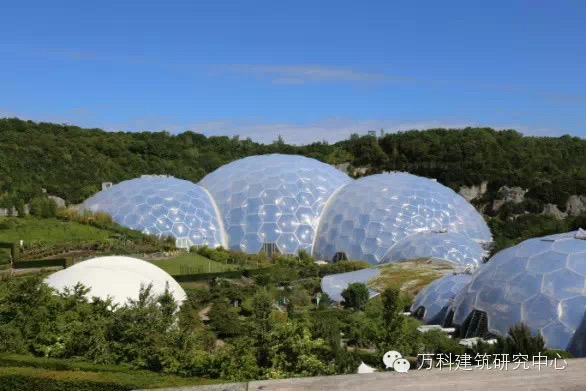

▲2000年,英国伊甸园

▲2000年,英国伊甸园 ▲2006年,新加坡滨海花园

▲2006年,新加坡滨海花园

▲2013年,韩国伊甸园

未来:基于跨界的复杂性综合

植物观赏温室从贵族的私家乐园,历经了政府的资源保存和研究基地,再到普通民众游览和休憩场所。它的构建与运行涉及建筑学、园艺学、美学、生态学及管理学等科学技术,它的发展无疑都受到各个时代的科学技术发展的制约和影响。在新时期,展望植物观赏温室的未来,可能呈现新的特点:1)新材料的应用,如新的防锈防腐蚀合金材料,让建筑结构更轻,形体更具可塑性;新型隔热保温材料,使建筑更加节能环保;新型透光覆盖材料,使透光率或光谱选择具有可控性等;2)新能源的使用,如风、水、地热、垃圾焚烧余热、太阳能等;3)新技术的应用,如更加精细的智能化控制系统和植物养护系统;4)新的展示形式,如除了植物的真实展示外,可能还有仿真的机器人动物,以及互动式的科普展示;5)新的建设理念,可能营造的景观更加接近自然,给予参观者更多的异域的环境体验;6)新的应用,植物观赏温室可能不再是世界各国植物园的专属,会成为未来城市公共建筑的一种形式,营造的是一个极具生态的功能性建筑。

▲2013年,韩国伊甸园

未来:基于跨界的复杂性综合

植物观赏温室从贵族的私家乐园,历经了政府的资源保存和研究基地,再到普通民众游览和休憩场所。它的构建与运行涉及建筑学、园艺学、美学、生态学及管理学等科学技术,它的发展无疑都受到各个时代的科学技术发展的制约和影响。在新时期,展望植物观赏温室的未来,可能呈现新的特点:1)新材料的应用,如新的防锈防腐蚀合金材料,让建筑结构更轻,形体更具可塑性;新型隔热保温材料,使建筑更加节能环保;新型透光覆盖材料,使透光率或光谱选择具有可控性等;2)新能源的使用,如风、水、地热、垃圾焚烧余热、太阳能等;3)新技术的应用,如更加精细的智能化控制系统和植物养护系统;4)新的展示形式,如除了植物的真实展示外,可能还有仿真的机器人动物,以及互动式的科普展示;5)新的建设理念,可能营造的景观更加接近自然,给予参观者更多的异域的环境体验;6)新的应用,植物观赏温室可能不再是世界各国植物园的专属,会成为未来城市公共建筑的一种形式,营造的是一个极具生态的功能性建筑。

▲亚马逊总部“生物圈“意向图

本文所有内容版权归万科建筑研究中心所有,转载与摘编事宜,请与我们联系。欢迎扫描二维码,或搜索“万科建筑研究中心”(微信号 vankejianyan)关注我们。

▲亚马逊总部“生物圈“意向图

本文所有内容版权归万科建筑研究中心所有,转载与摘编事宜,请与我们联系。欢迎扫描二维码,或搜索“万科建筑研究中心”(微信号 vankejianyan)关注我们。