小喇叭

混凝土作品的实现分五个步骤,第一,概念和具象设计;第二,原型探讨与塑造;第三,产品模具制作;第四,混凝土材质的针对性配制;第五,成型工艺。

目前住宅小区中混凝土作品的应用主要有入口标识、门栋牌、水景、景观灯、座椅、花盆、垃圾桶等,已用项目30多个,最早应用时间为2009年,历经五年风雨,仍保持良好的性能,充分体现了混凝土的特质:坚硬、耐久,以及经历时光打磨后的韵味。

武汉金域华府

完成时间2009年,清水混凝土,标识、坐凳及垃圾桶。

混凝土作品的实现分五个步骤,第一,概念和具象设计;第二,原型探讨与塑造;第三,产品模具制作;第四,混凝土材质的针对性配制;第五,成型工艺。

目前住宅小区中混凝土作品的应用主要有入口标识、门栋牌、水景、景观灯、座椅、花盆、垃圾桶等,已用项目30多个,最早应用时间为2009年,历经五年风雨,仍保持良好的性能,充分体现了混凝土的特质:坚硬、耐久,以及经历时光打磨后的韵味。

武汉金域华府

完成时间2009年,清水混凝土,标识、坐凳及垃圾桶。 ▲标识1

▲标识1 ▲标识2

▲标识2 ▲垃圾桶

▲垃圾桶 ▲坐凳

东莞建研基地

完成时间2010年,灰色混凝土仿石,假山造景、景墙、标识。

▲坐凳

东莞建研基地

完成时间2010年,灰色混凝土仿石,假山造景、景墙、标识。

▲假山墙

▲假山墙 ▲装饰门洞

▲装饰门洞 ▲标识

昆明白沙润园

完成时间2011年,深灰色混凝土仿毛料石质感,大尺寸标识、条石和圆形喷泉部品;

▲标识

昆明白沙润园

完成时间2011年,深灰色混凝土仿毛料石质感,大尺寸标识、条石和圆形喷泉部品; ▲入口标识

▲入口标识 ▲圆盘喷泉

▲圆盘喷泉 ▲条石喷泉

深圳前海企业公馆

完成时间2013年,混凝土标识、坐凳、垃圾桶等。

▲条石喷泉

深圳前海企业公馆

完成时间2013年,混凝土标识、坐凳、垃圾桶等。 ▲坐凳

▲坐凳 ▲垃圾桶

▲垃圾桶 ▲标识

▲标识 ▲坐凳及垃圾桶

东莞松湖传奇

完成时间2014年,混凝土座椅、垃圾桶、洗手池、景墙等。

▲坐凳及垃圾桶

东莞松湖传奇

完成时间2014年,混凝土座椅、垃圾桶、洗手池、景墙等。 ▲座椅

▲座椅 ▲洗手池

▲洗手池 ▲景墙

混凝土灯系列

完成时间2012年,分别应用于6个项目,整体中式成型复古肌理。

▲景墙

混凝土灯系列

完成时间2012年,分别应用于6个项目,整体中式成型复古肌理。

“混凝土的可能”设计计划I

参与2011深港城市建筑双年展,邀请建筑、室内、产品、平面等领域共18位的设计师参与,寄望多角度的思考和实践。

“混凝土的可能”设计计划I

参与2011深港城市建筑双年展,邀请建筑、室内、产品、平面等领域共18位的设计师参与,寄望多角度的思考和实践。

▲思维之花/冯果川

▲思维之花/冯果川 ▲竹石之盟/陈厚夫

▲竹石之盟/陈厚夫 ▲星座万花筒(局部)/洪忠轩

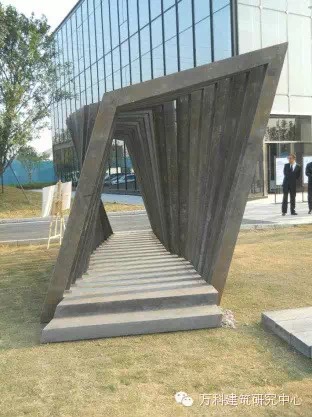

▲星座万花筒(局部)/洪忠轩 ▲登堂入室/李益中

▲登堂入室/李益中 ▲便签/张达利

▲便签/张达利 ▲种子计划/余加

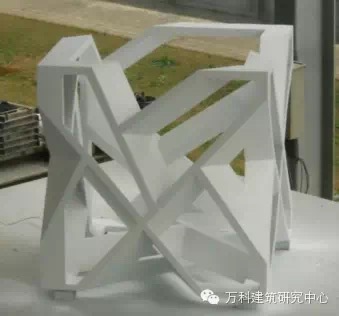

▲种子计划/余加 ▲榫卯/马清运

▲榫卯/马清运 ▲混凝土灯/张之杨

▲混凝土灯/张之杨 ▲水之涟漪/韩家英

▲水之涟漪/韩家英 ▲座椅人生/如恩

▲座椅人生/如恩 ▲MINI BUILDING/郭东

▲MINI BUILDING/郭东 ▲光透混凝土/方维一

▲光透混凝土/方维一 ▲图标的可能/毕学峰

▲图标的可能/毕学峰 ▲奶酪/熊华阳

▲奶酪/熊华阳 ▲月饼/王粤飞

“混凝土的可能”设计计划II

部分完成作品参与2013深港城市建筑双年展,本届的最终作品呈现出更为多元、开放的生态。

▲月饼/王粤飞

“混凝土的可能”设计计划II

部分完成作品参与2013深港城市建筑双年展,本届的最终作品呈现出更为多元、开放的生态。

▲过/Joao Lemos

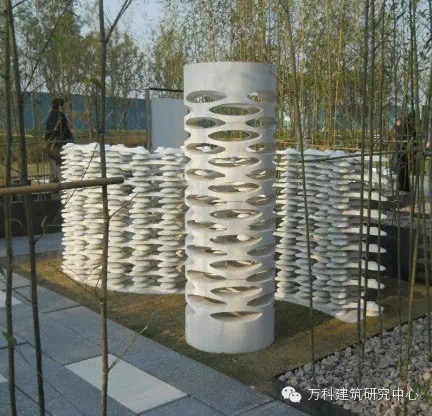

▲过/Joao Lemos ▲透/张之杨

▲透/张之杨 ▲园椅的变奏/何潇宁

▲园椅的变奏/何潇宁 ▲透明的桥/琚宾

▲透明的桥/琚宾 ▲生生不息/广美曾德俊组

▲生生不息/广美曾德俊组 ▲双世界/ATOL(翠社)

▲双世界/ATOL(翠社) ▲休闲平台/ 刘成英

▲休闲平台/ 刘成英 ▲骰子/刘建华

▲骰子/刘建华 ▲龙身水盘/陈伟航

▲龙身水盘/陈伟航 ▲金字塔/余极

▲金字塔/余极 ▲竹石之盟/陈厚夫

▲竹石之盟/陈厚夫  ▲(远)醉水泥/贾伟;(近)土积木/郭东;亦桌亦坐/冯国安

本文所有内容版权归万科建筑研究中心所有,转载与摘编事宜,请与我们联系。欢迎扫描二维码,或搜索“万科建筑研究中心”(微信号 vankejianyan)关注我们。

▲(远)醉水泥/贾伟;(近)土积木/郭东;亦桌亦坐/冯国安

本文所有内容版权归万科建筑研究中心所有,转载与摘编事宜,请与我们联系。欢迎扫描二维码,或搜索“万科建筑研究中心”(微信号 vankejianyan)关注我们。