2011年6月,一场大雨袭击武汉,形成了这个城市独特的风景:最浪漫的事,到武汉“看海”,之后武汉变成了“季节性海洋城市”,每年这个季节可以相约到此“看海”,而杭州、北京、长沙、成都、广州等各个城市也不甘落后,“到杭州看水漫金山”、“坐北京地铁赏水帘洞景”……,一时间,城市内涝在大江南北不断上演。更为严重的是,2012年“7.21”北京特大暴雨中,有79条鲜活的生命被无情的带走。

根据住建部对全国351个城市的内涝情况调研显示, 62%的城市发生过不同程度的积水内涝,其中内涝灾害超过3次以上的城市有137个,在发生过内涝的城市中,57个城市的最长积水时间超过12小时。

2011年6月,一场大雨袭击武汉,形成了这个城市独特的风景:最浪漫的事,到武汉“看海”,之后武汉变成了“季节性海洋城市”,每年这个季节可以相约到此“看海”,而杭州、北京、长沙、成都、广州等各个城市也不甘落后,“到杭州看水漫金山”、“坐北京地铁赏水帘洞景”……,一时间,城市内涝在大江南北不断上演。更为严重的是,2012年“7.21”北京特大暴雨中,有79条鲜活的生命被无情的带走。

根据住建部对全国351个城市的内涝情况调研显示, 62%的城市发生过不同程度的积水内涝,其中内涝灾害超过3次以上的城市有137个,在发生过内涝的城市中,57个城市的最长积水时间超过12小时。

无水患 城市更文明

台湾作家龙应台曾说过,如果你到一个陌生的国度,怎么分辨它是否发达呢,其实很简单,只要来一场大暴雨,下它两三个小时,然后你拿把小雨伞出去溜达,如果裤脚虽湿却不肮脏,交通虽慢却不堵塞,街道虽滑却不积水,这大概就是个先进国家;如果发现积水盈足,店家的茶壶头梳漂到街心来,小孩在十字路口用锅子捞鱼,这大概就是个发展中国家。

我们还处于个发展阶段,但高速增长的城市建设,绝不意味着我们喜欢在城市里“看海”。传统的城市建造和开发模式,大量的钢筋水泥取代了绿地池塘,城市的雨水完全无法入渗,大雨一来,所有的雨水顿时间必须通过地下排水管网快速排走,让原本脆弱的排水系统不堪重负。要解决城市内涝,需要的是系统工程,绝非简单的扩大管网建设可以解决。这方面,发达国家的优秀案例和经验完全可以供我们参考借鉴。

美国波特兰东北西斯基尤绿色大道是波特兰市最好的绿色街道,暴雨处理新样式之一。道路上的雨水不是直接排入雨水管网,而是被新的排放路径引入两旁美观的行道绿化带中,这里雨水得以充分入渗,既滋养了植物,又减少了径流系数,同时经过植物和土壤的联合作用,多余的雨水已被充分过滤。

无水患 城市更文明

台湾作家龙应台曾说过,如果你到一个陌生的国度,怎么分辨它是否发达呢,其实很简单,只要来一场大暴雨,下它两三个小时,然后你拿把小雨伞出去溜达,如果裤脚虽湿却不肮脏,交通虽慢却不堵塞,街道虽滑却不积水,这大概就是个先进国家;如果发现积水盈足,店家的茶壶头梳漂到街心来,小孩在十字路口用锅子捞鱼,这大概就是个发展中国家。

我们还处于个发展阶段,但高速增长的城市建设,绝不意味着我们喜欢在城市里“看海”。传统的城市建造和开发模式,大量的钢筋水泥取代了绿地池塘,城市的雨水完全无法入渗,大雨一来,所有的雨水顿时间必须通过地下排水管网快速排走,让原本脆弱的排水系统不堪重负。要解决城市内涝,需要的是系统工程,绝非简单的扩大管网建设可以解决。这方面,发达国家的优秀案例和经验完全可以供我们参考借鉴。

美国波特兰东北西斯基尤绿色大道是波特兰市最好的绿色街道,暴雨处理新样式之一。道路上的雨水不是直接排入雨水管网,而是被新的排放路径引入两旁美观的行道绿化带中,这里雨水得以充分入渗,既滋养了植物,又减少了径流系数,同时经过植物和土壤的联合作用,多余的雨水已被充分过滤。

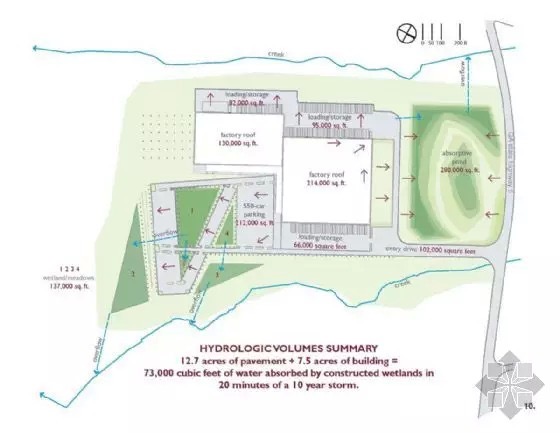

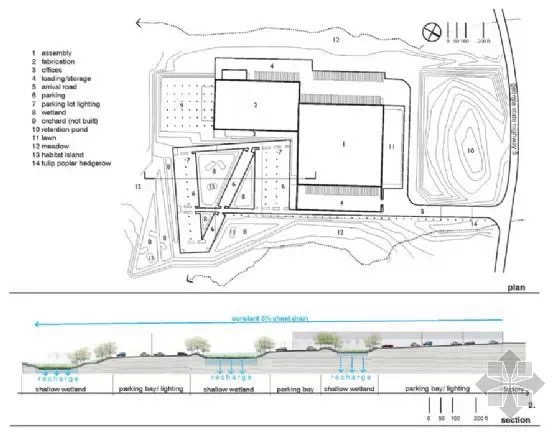

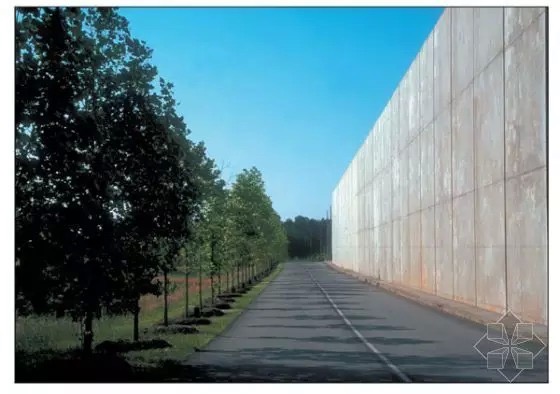

万人工厂停车场是一个大型工厂的室外环境设计,场地总面积28.3万㎡。主体建筑位于场地中心,因为工厂的需要,周边布置了总面积为4万㎡的大型停车场。

对于此类大面积不透水区域的雨洪管理,通常的做法是通过管道、沟渠等硬质排水设施予以引导,最终流向市政排水设施。而该设计则尽量少地使用硬质排水设施,选择利用地形分散引导雨水。场地中没有路道牙、管道和人工井等设施,在5%坡度的地形上,雨水能迅速流入周边的草地、池塘和湿地,高一级的湿地汇集的雨水达到最大蓄水量时就会溢出,流入下一级湿地,直至超出所有湿地容量,雨水才汇入场地外的河流。屋顶、停车场和道路中的雨水在此过程中得到有效的疏散,滞留在湿地和池塘中的雨水可以下渗到土地中,湿地中种植着多种既耐水湿又耐旱的植物。这些洼地在雨季展现出湿地的面貌,在旱季则变成草地,形成一种变化的景观,停车场周边场地成为一个蓬勃发展的生态系统,能够中和雨水径流的影响,为野生动物提供栖息地。对于十年一遇的暴雨,该场地能在20分钟内吸收约2 000m³的水量。

万人工厂停车场是一个大型工厂的室外环境设计,场地总面积28.3万㎡。主体建筑位于场地中心,因为工厂的需要,周边布置了总面积为4万㎡的大型停车场。

对于此类大面积不透水区域的雨洪管理,通常的做法是通过管道、沟渠等硬质排水设施予以引导,最终流向市政排水设施。而该设计则尽量少地使用硬质排水设施,选择利用地形分散引导雨水。场地中没有路道牙、管道和人工井等设施,在5%坡度的地形上,雨水能迅速流入周边的草地、池塘和湿地,高一级的湿地汇集的雨水达到最大蓄水量时就会溢出,流入下一级湿地,直至超出所有湿地容量,雨水才汇入场地外的河流。屋顶、停车场和道路中的雨水在此过程中得到有效的疏散,滞留在湿地和池塘中的雨水可以下渗到土地中,湿地中种植着多种既耐水湿又耐旱的植物。这些洼地在雨季展现出湿地的面貌,在旱季则变成草地,形成一种变化的景观,停车场周边场地成为一个蓬勃发展的生态系统,能够中和雨水径流的影响,为野生动物提供栖息地。对于十年一遇的暴雨,该场地能在20分钟内吸收约2 000m³的水量。

海绵城市正当其时

顾名思义,城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用,这就是海绵城市。

2014年10月,住建部发布《海绵城市建设技术指南》,为国内的海绵城市建设提供技术指导。

海绵城市正当其时

顾名思义,城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用,这就是海绵城市。

2014年10月,住建部发布《海绵城市建设技术指南》,为国内的海绵城市建设提供技术指导。 雨水低冲击开发与雨水收集利用,万科一直在努力实践,早在2012年3月,万科已推出《住区雨水利用设计图集》,对住区内雨水的 “渗” 、“滞”、“蓄”、“用”、“排”等雨洪管理进行系统的技术指导。

以北京一个10万㎡的小区为例,对低冲击开发前后的雨水径流系数进行分析(雨水径流:指降雨时直接排走的雨水比例),钢筋混凝土屋面的径流系数为0.9,即90%的雨水被直接排走。

在开发前,该地块为一片绿地:径流系数为0.1。传统开发模式下,整体径流系数为0.6,即60%雨水直接外排。而如果采用屋面绿化、雨水花园、渗透路面、低势绿地、滞留塘等一系列低冲击开发措施之后,雨水的径流系数基本可以维持原有绿地水平。

雨水低冲击开发与雨水收集利用,万科一直在努力实践,早在2012年3月,万科已推出《住区雨水利用设计图集》,对住区内雨水的 “渗” 、“滞”、“蓄”、“用”、“排”等雨洪管理进行系统的技术指导。

以北京一个10万㎡的小区为例,对低冲击开发前后的雨水径流系数进行分析(雨水径流:指降雨时直接排走的雨水比例),钢筋混凝土屋面的径流系数为0.9,即90%的雨水被直接排走。

在开发前,该地块为一片绿地:径流系数为0.1。传统开发模式下,整体径流系数为0.6,即60%雨水直接外排。而如果采用屋面绿化、雨水花园、渗透路面、低势绿地、滞留塘等一系列低冲击开发措施之后,雨水的径流系数基本可以维持原有绿地水平。 按照两年期暴雨强度计算,雨水量由5786m³/h降低至1060 m³/h。

万科建筑研究中心位于东莞松山湖研发基地的景观设计更是融合了对雨水水量控制和雨水水质净化等一系列新型设计手法,荣获ASLA(美国景观设计师协会)2014年综合设计类荣誉奖,ASLA是世界风景园林界的普利兹克奖,是景观设计的风向标。

按照两年期暴雨强度计算,雨水量由5786m³/h降低至1060 m³/h。

万科建筑研究中心位于东莞松山湖研发基地的景观设计更是融合了对雨水水量控制和雨水水质净化等一系列新型设计手法,荣获ASLA(美国景观设计师协会)2014年综合设计类荣誉奖,ASLA是世界风景园林界的普利兹克奖,是景观设计的风向标。

一个个有机的“海绵社区”的建设开发,必将让“海绵城市”的建设更加富有弹性,希望不久的将来,城市的归城市,大海的归大海,再也不用约我到你的城市去“看海”。

本文所有内容版权归万科建筑研究中心所有,转载与摘编事宜,请与我们联系。欢迎扫描二维码,或搜索“万科建筑研究中心”(微信号 vankejianyan)关注我们。

一个个有机的“海绵社区”的建设开发,必将让“海绵城市”的建设更加富有弹性,希望不久的将来,城市的归城市,大海的归大海,再也不用约我到你的城市去“看海”。

本文所有内容版权归万科建筑研究中心所有,转载与摘编事宜,请与我们联系。欢迎扫描二维码,或搜索“万科建筑研究中心”(微信号 vankejianyan)关注我们。