小喇叭

阿科桑底城:巨构建筑之可能

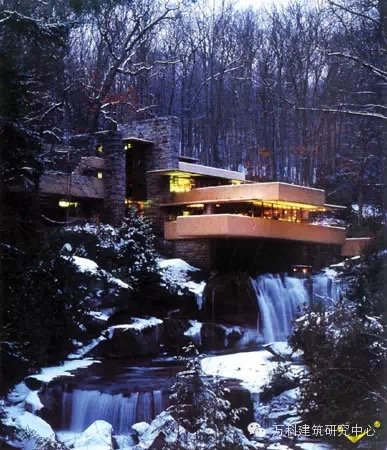

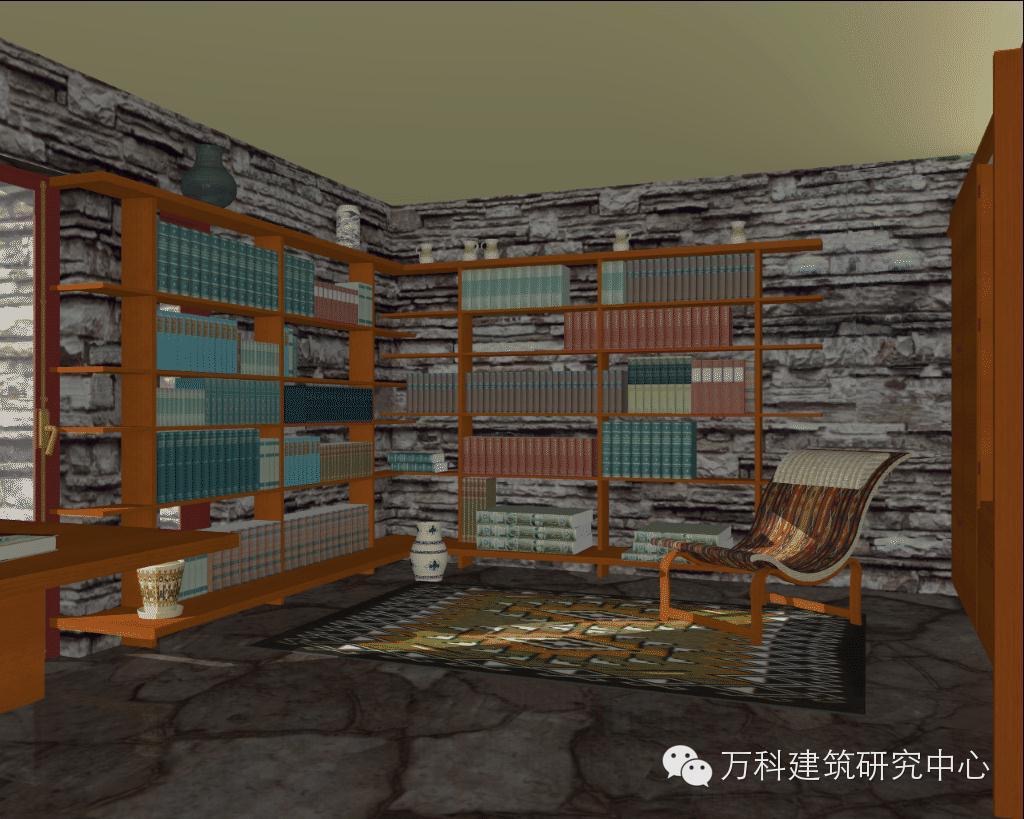

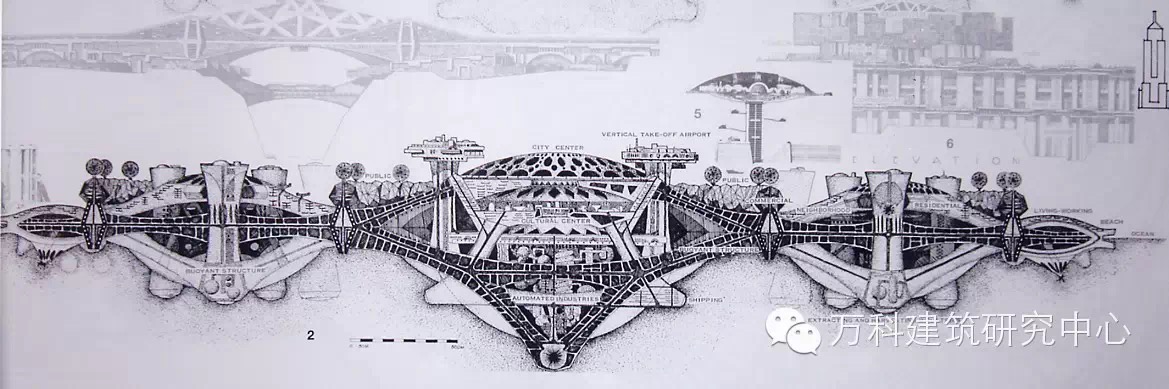

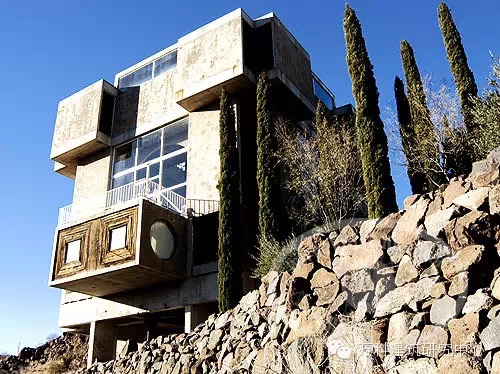

作为赖特的得意门生和生态建筑学(Arcology)的奠基人之一,保罗•索勒里(Paola Soleri)的设计比“有机的设计”走得更远,他将“微缩化—复杂性—持续性”视为满足居住的自容纳性,即高度综合且具有合适的高度与密度,在最大限度地容纳居住人口的同时,将居民安置在最为生态化、美好和缩微的环境中,以提高能源、资源利用效率、减少能耗。

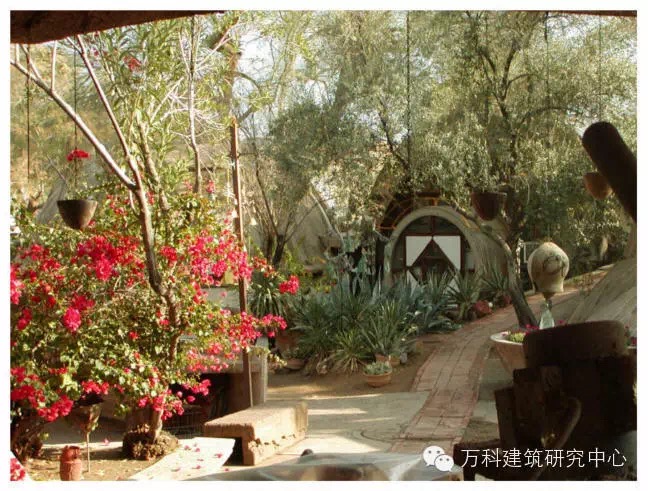

阿科桑底(Arcosanti)便是他进行“生态建筑学”探索的一个实例,位于凤凰城(Phoenix)北70英里处一块344公顷的土地上。阿科桑底被建造成一座有25层高75米的巨构建筑物,可居住5000多人。楼内设有学校、商业中心、轻工业厂房、文化娱乐设施等,其中城市建筑和暖房用地5.6公顷,其余的338.4公顷土地则用于种植绿色植物,成为环绕城市的绿带。城市内部的主要交通方式是步行,没有汽车,全部的食物、热源、冷源和生活需要都可以通过建筑设计和运用某些物理学的效应而得到,即最大限度地使用太阳能、风能以及其他形式的可再生能源得以实现,从而减少了污染和对燃油的依赖。

索勒里认为一个符合建筑生态学理论的城市只需占用很少的土地(为常规城市的2%),例如,洛杉矶市区面积33km²,容纳100100人,而一座巨构建筑仅仅占用1km²的土地,却可以容纳101000人。旧金山市区面积130km²,容纳了725000人,而4座巨构建筑在占地10km²的情况下,就可以容纳700000人。对于资源日益紧缺的地球人而言,这无疑是希望。

阿科桑底城:巨构建筑之可能

作为赖特的得意门生和生态建筑学(Arcology)的奠基人之一,保罗•索勒里(Paola Soleri)的设计比“有机的设计”走得更远,他将“微缩化—复杂性—持续性”视为满足居住的自容纳性,即高度综合且具有合适的高度与密度,在最大限度地容纳居住人口的同时,将居民安置在最为生态化、美好和缩微的环境中,以提高能源、资源利用效率、减少能耗。

阿科桑底(Arcosanti)便是他进行“生态建筑学”探索的一个实例,位于凤凰城(Phoenix)北70英里处一块344公顷的土地上。阿科桑底被建造成一座有25层高75米的巨构建筑物,可居住5000多人。楼内设有学校、商业中心、轻工业厂房、文化娱乐设施等,其中城市建筑和暖房用地5.6公顷,其余的338.4公顷土地则用于种植绿色植物,成为环绕城市的绿带。城市内部的主要交通方式是步行,没有汽车,全部的食物、热源、冷源和生活需要都可以通过建筑设计和运用某些物理学的效应而得到,即最大限度地使用太阳能、风能以及其他形式的可再生能源得以实现,从而减少了污染和对燃油的依赖。

索勒里认为一个符合建筑生态学理论的城市只需占用很少的土地(为常规城市的2%),例如,洛杉矶市区面积33km²,容纳100100人,而一座巨构建筑仅仅占用1km²的土地,却可以容纳101000人。旧金山市区面积130km²,容纳了725000人,而4座巨构建筑在占地10km²的情况下,就可以容纳700000人。对于资源日益紧缺的地球人而言,这无疑是希望。

诺曼•福斯特:空中花园及光的塑像

尽管被誉为“高技派”的代表人物,但诺曼•福斯特(Norman Foster)更乐意强调适用技术,强调人类与自然的共同存在,提倡那些适合人类生态需要的建筑方式。他认为建筑作为空间的建构和场所的确立不应仅仅停留在满足人的物理意义的舒适度上,而应向更高的层次上发展,以满足人的文化需求、审美取向等。因此无论是法兰克福德意志商业银行总部,还是新德国议会大厦,都表现出其对环境的关注、对现代技术利用,以及将生态与艺术结合的生态美学的完美体现。

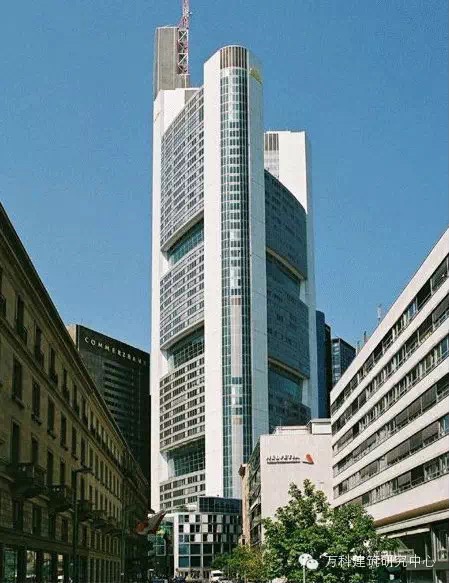

法兰克福德意志商业银行总部是20世纪90年代早期,德国特定政治和经济状况下的产物——一方面是绿色团体对城市的保护,一方面是银行方面的压力。当福斯特及其事务所的设计中标之后,“一个带有空中花园的活力激发器”协调了双方的矛盾——各种可靠的技术完整地统一在一幢高层建筑中,不仅有益于工作人员的身心健康,也有益于城市的生态环境。该建筑在生态技术方面的特征有以下三个:第一,自然化的人工环境:每隔三层设有一个三层高的“空中花园”沿塔楼盘旋而上,在任何位置的办公室均能面对一个绿色空间。“空中花园”的设计将自然景观引入建筑内部,赋予人造环境以自然的勃勃生机,使人感觉在大自然中办公。同时,它还形成了“烟囱效应”,使建筑具备了良好的自然通风。第二,节约能源:自然通风的外墙,诺曼•福斯特设计了随气候变化调节的双层立面,起到室内自然通风换气和排烟的作用,而且可以减少空调系统的投资和能耗。第三,合理的综合控制系统:用户可以最大限度地控制各种环境系统,包括照明、通风、供水以及塔楼的花园环境,从而在很大程度上杜绝了浪费,节省了相当可观的能源。

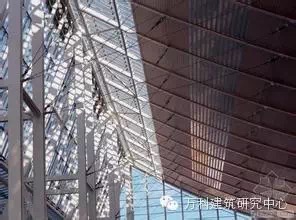

而新德国议会大厦的修复工程,是诺曼•福斯特创造的又一个令人惊叹的杰作。议会大厦充分利用了自然光和自然通风,并结合共生和热能再生系统,以最低的费用、最少的能耗获得最大的收益。该工程中最引人注目的是议会大厦的圆穹顶,它是自然采光、自然通风之节能策略的关键。圆穹顶的核心是一个圆锥形,挂满了呈一定角度的反光镜,向下方的会议大厅反射水平方向来的光线,就像一个“光的塑像”。同时,可移动的遮阳设施跟踪阳光的轨迹,阻挡直接光造成的过热和炫光。在秋冬季节,当太阳低平时,遮阳设施可以移动到一边,使柔和的光线射到会议厅的地板上。夜间,整个过程反过来,会议厅里的人工照明向上照射,由反光射向建筑四周,整个穹顶光芒四射,让柏林人知道议会召开了。圆顶将上层较热的空气抽出,同时,轴向风扇和热交换器从废气中获得循环的能量。新鲜空气由室外从西门廊的顶部进入,以低速风的形式穿过整个会议厅,在大厅中缓缓上升,在浮力和抽风机作用下逸出穹顶上的开口。源于旧议会大厦的穹顶,再是帝国权威的象征。玻璃顶以轻盈、透明、渗透性向外界表达了开放、民主的政治精神。在穹顶下的两条螺旋形坡道引导人们到达会议大厅上空的观景平台上,通过玻璃公众甚至可以俯视忙碌的议员们。这个工程在生态方面的意义是双重的:它不但是尊重自然的生态建筑,而且提倡了公众监督下开放、平等的民主政治模式。

诺曼•福斯特:空中花园及光的塑像

尽管被誉为“高技派”的代表人物,但诺曼•福斯特(Norman Foster)更乐意强调适用技术,强调人类与自然的共同存在,提倡那些适合人类生态需要的建筑方式。他认为建筑作为空间的建构和场所的确立不应仅仅停留在满足人的物理意义的舒适度上,而应向更高的层次上发展,以满足人的文化需求、审美取向等。因此无论是法兰克福德意志商业银行总部,还是新德国议会大厦,都表现出其对环境的关注、对现代技术利用,以及将生态与艺术结合的生态美学的完美体现。

法兰克福德意志商业银行总部是20世纪90年代早期,德国特定政治和经济状况下的产物——一方面是绿色团体对城市的保护,一方面是银行方面的压力。当福斯特及其事务所的设计中标之后,“一个带有空中花园的活力激发器”协调了双方的矛盾——各种可靠的技术完整地统一在一幢高层建筑中,不仅有益于工作人员的身心健康,也有益于城市的生态环境。该建筑在生态技术方面的特征有以下三个:第一,自然化的人工环境:每隔三层设有一个三层高的“空中花园”沿塔楼盘旋而上,在任何位置的办公室均能面对一个绿色空间。“空中花园”的设计将自然景观引入建筑内部,赋予人造环境以自然的勃勃生机,使人感觉在大自然中办公。同时,它还形成了“烟囱效应”,使建筑具备了良好的自然通风。第二,节约能源:自然通风的外墙,诺曼•福斯特设计了随气候变化调节的双层立面,起到室内自然通风换气和排烟的作用,而且可以减少空调系统的投资和能耗。第三,合理的综合控制系统:用户可以最大限度地控制各种环境系统,包括照明、通风、供水以及塔楼的花园环境,从而在很大程度上杜绝了浪费,节省了相当可观的能源。

而新德国议会大厦的修复工程,是诺曼•福斯特创造的又一个令人惊叹的杰作。议会大厦充分利用了自然光和自然通风,并结合共生和热能再生系统,以最低的费用、最少的能耗获得最大的收益。该工程中最引人注目的是议会大厦的圆穹顶,它是自然采光、自然通风之节能策略的关键。圆穹顶的核心是一个圆锥形,挂满了呈一定角度的反光镜,向下方的会议大厅反射水平方向来的光线,就像一个“光的塑像”。同时,可移动的遮阳设施跟踪阳光的轨迹,阻挡直接光造成的过热和炫光。在秋冬季节,当太阳低平时,遮阳设施可以移动到一边,使柔和的光线射到会议厅的地板上。夜间,整个过程反过来,会议厅里的人工照明向上照射,由反光射向建筑四周,整个穹顶光芒四射,让柏林人知道议会召开了。圆顶将上层较热的空气抽出,同时,轴向风扇和热交换器从废气中获得循环的能量。新鲜空气由室外从西门廊的顶部进入,以低速风的形式穿过整个会议厅,在大厅中缓缓上升,在浮力和抽风机作用下逸出穹顶上的开口。源于旧议会大厦的穹顶,再是帝国权威的象征。玻璃顶以轻盈、透明、渗透性向外界表达了开放、民主的政治精神。在穹顶下的两条螺旋形坡道引导人们到达会议大厅上空的观景平台上,通过玻璃公众甚至可以俯视忙碌的议员们。这个工程在生态方面的意义是双重的:它不但是尊重自然的生态建筑,而且提倡了公众监督下开放、平等的民主政治模式。

托马斯•赫尔佐格与汉诺威26号展厅

与福斯特同时代的托马斯•赫尔佐格(Thomas Herzog)是一位将技术和艺术完美结合,同时对生态、环境等负有深深使命感的德国建筑大师。他更多地借助与新技术、建筑细部以及不同学科的协作来达到建筑物和周围环境以及人与自然的和谐与共生;他强调的生态建筑不是一种建筑形式,而是将生态作为一种态度和精神贯穿于他的设计过程及其一生;他在生态建筑方面的研究全面而彻底,不仅仅考虑一个孤立的内部工作和外在形式,还把设计扩大到对影响建筑环境的所有方面及相互关系的塑造,尊重环境和回归自然;他所从事的建筑适用技术研究和创作实践,如空心陶质面砖、日光格栅系统、气凝胶透光保温构件,以及建筑双层立面系统等带动了德国和整个欧洲建筑节能技术的发展,并使其处于世界领先地位。

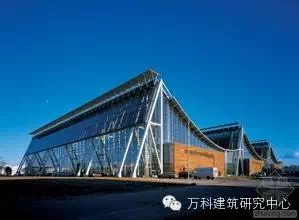

汉诺威26号展厅(Hall 26)是为德国贸易展览会组织设计的,整个建筑外观是一种独具艺术性的技术在建筑结构和对环境中可持续发展的能量形式优化开发的完美体现。托马斯•赫尔佐格将展厅的一端设计为高起的坡屋面,这具有拔风的作用,新鲜空气由服务区设置的风管和地面的空气口补充,可有效组织室内的自然通风,使其在建筑物中空调方面是投资费用节省了50%。同时,展厅具有代表性的断面形状,使功能性空间高度足以呼应大厅的巨大面积,并为自然通风提供了一个必要高度,从而保证了热量上升的构造效果得以充分发挥。建筑物的大面积区域允许自然光线的进入,但又避免了日光的直射,整个大厅空间品质便由这些明亮但不耀眼的光线所创造出来。天然的可再生材料被用于该展厅各个合适的部位,例如木材作为屋面嵌板用于面积达20000㎡的屋顶,不仅造价低廉而且能耗很低。

托马斯•赫尔佐格与汉诺威26号展厅

与福斯特同时代的托马斯•赫尔佐格(Thomas Herzog)是一位将技术和艺术完美结合,同时对生态、环境等负有深深使命感的德国建筑大师。他更多地借助与新技术、建筑细部以及不同学科的协作来达到建筑物和周围环境以及人与自然的和谐与共生;他强调的生态建筑不是一种建筑形式,而是将生态作为一种态度和精神贯穿于他的设计过程及其一生;他在生态建筑方面的研究全面而彻底,不仅仅考虑一个孤立的内部工作和外在形式,还把设计扩大到对影响建筑环境的所有方面及相互关系的塑造,尊重环境和回归自然;他所从事的建筑适用技术研究和创作实践,如空心陶质面砖、日光格栅系统、气凝胶透光保温构件,以及建筑双层立面系统等带动了德国和整个欧洲建筑节能技术的发展,并使其处于世界领先地位。

汉诺威26号展厅(Hall 26)是为德国贸易展览会组织设计的,整个建筑外观是一种独具艺术性的技术在建筑结构和对环境中可持续发展的能量形式优化开发的完美体现。托马斯•赫尔佐格将展厅的一端设计为高起的坡屋面,这具有拔风的作用,新鲜空气由服务区设置的风管和地面的空气口补充,可有效组织室内的自然通风,使其在建筑物中空调方面是投资费用节省了50%。同时,展厅具有代表性的断面形状,使功能性空间高度足以呼应大厅的巨大面积,并为自然通风提供了一个必要高度,从而保证了热量上升的构造效果得以充分发挥。建筑物的大面积区域允许自然光线的进入,但又避免了日光的直射,整个大厅空间品质便由这些明亮但不耀眼的光线所创造出来。天然的可再生材料被用于该展厅各个合适的部位,例如木材作为屋面嵌板用于面积达20000㎡的屋顶,不仅造价低廉而且能耗很低。

格雷姆肖创造的伊甸园

尼古拉斯•格雷姆肖(Nicholas Grimshaw)是一位执着地采用技术手段解决建筑问题,同时寻求建筑形式诗意表达的英国建筑师,以关注生态、寻求建筑技术与艺术的结合而著称。他老师富勒关于用尽可能少的材料创造尽可能大的空间以及低造价的观点对其影响很深。

位于英国康沃尔德圣奥斯忒尔的伊甸园工程,竣工于2001年,是世界上最大的温室建筑,兼具教学、研究功能,并向公众开放,展示全球生物多样性和人类对植物的依赖。在伊甸园工程中,格雷姆肖的设计研究包括两个组成部分:总图、生物穹隆和其他附属建筑的单体。其中,总图设计中的定位和组织建筑群满足了以下要求:为了每一个生物穹隆中的园艺培植,需要充分利用日光,确定建筑的定位;必须利用地形是深坑的特点,保持与自然的和谐;为将来的扩建留有余地;为了完整的建筑表现,建筑周围要相对开阔等等。尽管各个穹隆由于功能不同而尺度差异较大,设计小组将各种要求综合在一起,创造出目前穹隆粘接在一起的总图布局方式,给人一种有机体生机盎然的感觉。这样,受到控制的生物穹隆内的环境就与深坑特有的不定形的形式融合在一起。于是精心设计的园林景观便处于相互连接、气候可以调整的多个透明穹隆中。穹隆总面积达2.2万㎡,它模仿了气泡结构,其架构由钢管制成,组成一个个六边形,上面覆盖着透明的聚四氟乙烯薄膜(ETFE)。泡形圆球的三维空间传力系统外形美观、强度高、用料省,并可以随着各类地势和地貌改变整个结构的跨度。光合作用是生物穹隆的一种能量源泉,而太阳能光电板为整个系统提供能源。

格雷姆肖创造的伊甸园

尼古拉斯•格雷姆肖(Nicholas Grimshaw)是一位执着地采用技术手段解决建筑问题,同时寻求建筑形式诗意表达的英国建筑师,以关注生态、寻求建筑技术与艺术的结合而著称。他老师富勒关于用尽可能少的材料创造尽可能大的空间以及低造价的观点对其影响很深。

位于英国康沃尔德圣奥斯忒尔的伊甸园工程,竣工于2001年,是世界上最大的温室建筑,兼具教学、研究功能,并向公众开放,展示全球生物多样性和人类对植物的依赖。在伊甸园工程中,格雷姆肖的设计研究包括两个组成部分:总图、生物穹隆和其他附属建筑的单体。其中,总图设计中的定位和组织建筑群满足了以下要求:为了每一个生物穹隆中的园艺培植,需要充分利用日光,确定建筑的定位;必须利用地形是深坑的特点,保持与自然的和谐;为将来的扩建留有余地;为了完整的建筑表现,建筑周围要相对开阔等等。尽管各个穹隆由于功能不同而尺度差异较大,设计小组将各种要求综合在一起,创造出目前穹隆粘接在一起的总图布局方式,给人一种有机体生机盎然的感觉。这样,受到控制的生物穹隆内的环境就与深坑特有的不定形的形式融合在一起。于是精心设计的园林景观便处于相互连接、气候可以调整的多个透明穹隆中。穹隆总面积达2.2万㎡,它模仿了气泡结构,其架构由钢管制成,组成一个个六边形,上面覆盖着透明的聚四氟乙烯薄膜(ETFE)。泡形圆球的三维空间传力系统外形美观、强度高、用料省,并可以随着各类地势和地貌改变整个结构的跨度。光合作用是生物穹隆的一种能量源泉,而太阳能光电板为整个系统提供能源。  人,生态地栖居

生态建筑观认为完善的人—环境体系必须最大限度的满足人的各项生理、心理需要,同时并不构成对环境、生态的威胁,“居本身总是与万物共处的,作为守护的居把四重世界守护在人与万物的共处之中”。

20世纪90年代初,William Rees和Mathis Wackernagel提出了生态足迹(Ecological Footprint)的概念,用以测算在目前经济发展水平下,生产人类所消耗食物、纤维和木材,吸纳其制造的废物和提供空间进行基本设施建设所需的土地总面积,反映了人类对于生物圈的索取程度。生态足迹越大,维持人类个体或群体目前生活方式所需的资源消耗就越大——当人类对自然资源的消耗没有超出地球自身的再生能力范围时,生态平衡得以维持;反之,就会造成生态超载,难以为继。统计资料显示,各类建筑消耗了全球40%的能源,16%的水资源,并释放出占全球50%的二氧化碳。目前我国建筑能耗已占到全社会终端能耗的27.5%,单位建筑面积采暖能耗相当于相同气候地区发达国家的2至3倍。而根据发达国家经验,建筑能耗在中国社会终端总能耗中所占的比例,将逐步提高到35%左右,居各行业耗能的首位。因此建筑节能有助于提高全社会能源使用效率,如果再考虑到庞大的建设总量以及建设和运营过程中所消耗的大量土地和资源,建筑的设计与建造对社会的可持续发展有着举足轻重的影响。而低能耗的生态建筑,正是人们健康居住,实现人与自然和谐相处的最佳选择。

本文所有内容版权归万科建筑研究中心所有,转载与摘编事宜,请与我们联系。欢迎扫描二维码,或搜索“万科建筑研究中心”(微信号 vankejianyan)关注我们。

人,生态地栖居

生态建筑观认为完善的人—环境体系必须最大限度的满足人的各项生理、心理需要,同时并不构成对环境、生态的威胁,“居本身总是与万物共处的,作为守护的居把四重世界守护在人与万物的共处之中”。

20世纪90年代初,William Rees和Mathis Wackernagel提出了生态足迹(Ecological Footprint)的概念,用以测算在目前经济发展水平下,生产人类所消耗食物、纤维和木材,吸纳其制造的废物和提供空间进行基本设施建设所需的土地总面积,反映了人类对于生物圈的索取程度。生态足迹越大,维持人类个体或群体目前生活方式所需的资源消耗就越大——当人类对自然资源的消耗没有超出地球自身的再生能力范围时,生态平衡得以维持;反之,就会造成生态超载,难以为继。统计资料显示,各类建筑消耗了全球40%的能源,16%的水资源,并释放出占全球50%的二氧化碳。目前我国建筑能耗已占到全社会终端能耗的27.5%,单位建筑面积采暖能耗相当于相同气候地区发达国家的2至3倍。而根据发达国家经验,建筑能耗在中国社会终端总能耗中所占的比例,将逐步提高到35%左右,居各行业耗能的首位。因此建筑节能有助于提高全社会能源使用效率,如果再考虑到庞大的建设总量以及建设和运营过程中所消耗的大量土地和资源,建筑的设计与建造对社会的可持续发展有着举足轻重的影响。而低能耗的生态建筑,正是人们健康居住,实现人与自然和谐相处的最佳选择。

本文所有内容版权归万科建筑研究中心所有,转载与摘编事宜,请与我们联系。欢迎扫描二维码,或搜索“万科建筑研究中心”(微信号 vankejianyan)关注我们。