众所周知,日本是多地震国家,建筑以钢筋混凝土结构为主,所以对混凝土保护层是相当重视。经过“千亿计划”的研修,我们进一步了解了日本对混凝土保护层的控制方法和措施。下面由波仔为你详细解读。

混凝土保护层是什么

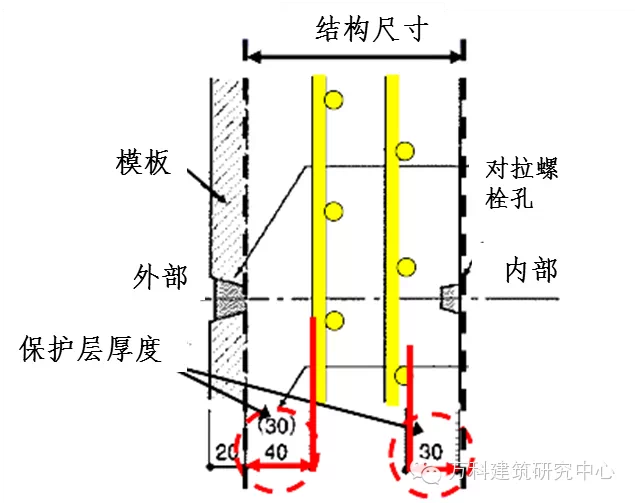

混凝土构件中,起到保护并避免钢筋直接裸露的那一部分混凝土,从混凝土表面到最外层钢筋 (包括箍筋、构造筋、分布筋等) 公称直径外边缘之间的最小距离。

众所周知,日本是多地震国家,建筑以钢筋混凝土结构为主,所以对混凝土保护层是相当重视。经过“千亿计划”的研修,我们进一步了解了日本对混凝土保护层的控制方法和措施。下面由波仔为你详细解读。

混凝土保护层是什么

混凝土构件中,起到保护并避免钢筋直接裸露的那一部分混凝土,从混凝土表面到最外层钢筋 (包括箍筋、构造筋、分布筋等) 公称直径外边缘之间的最小距离。 混凝土保护层有啥用

1、确保耐久性:防止钢筋被空气、水分、盐分锈蚀

2、确保握裹力:与钢筋共同作用,使钢筋发挥设计强度

3、确保防火性能,使的钢筋混凝土构件在耐火期限内不会失去工作性

混凝土保护层有啥用

1、确保耐久性:防止钢筋被空气、水分、盐分锈蚀

2、确保握裹力:与钢筋共同作用,使钢筋发挥设计强度

3、确保防火性能,使的钢筋混凝土构件在耐火期限内不会失去工作性 由此可见混凝土保护层的直接决定了建筑的结构性、耐久性和功能性,所以是相当重要构造措施!

中国国内的规定和做法

1、混凝土保护层最小厚度(mm) 【注:摘于《混凝土结构设计规范 (GB 50010_2010)》】

由此可见混凝土保护层的直接决定了建筑的结构性、耐久性和功能性,所以是相当重要构造措施!

中国国内的规定和做法

1、混凝土保护层最小厚度(mm) 【注:摘于《混凝土结构设计规范 (GB 50010_2010)》】

规范表明,保护层最小值有15、20、25、30、35、40、50mm。

2、现场做法

2.1梁底、板底:采用普通砂浆垫块;缺点:容易踩踏钢筋,使得水泥垫块碎裂。

规范表明,保护层最小值有15、20、25、30、35、40、50mm。

2、现场做法

2.1梁底、板底:采用普通砂浆垫块;缺点:容易踩踏钢筋,使得水泥垫块碎裂。 ▲底筋砂浆垫块

▲底筋砂浆垫块  ▲面筋砂浆垫块

2.2梁侧、柱侧:采用定型条状砂浆垫块或普通塑料垫片;缺点:无法很清晰判断保护层厚度

▲面筋砂浆垫块

2.2梁侧、柱侧:采用定型条状砂浆垫块或普通塑料垫片;缺点:无法很清晰判断保护层厚度

3、质量验收【注:摘于《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2010)》】

混凝土保护层厚度可采用非破损(保护层厚度测定仪)或局部破损的方法检验。……纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为-7~+10mm;对板类构件为-5~+8mm……

国内规范表明,允许存在负偏差。

混凝土保护层的日式规定

1、保护层过小,易造成楼板下沉开裂;以及混凝土中的碱性反应提前使得钢筋氧化、生锈膨胀,造成砼爆裂。

3、质量验收【注:摘于《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2010)》】

混凝土保护层厚度可采用非破损(保护层厚度测定仪)或局部破损的方法检验。……纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为-7~+10mm;对板类构件为-5~+8mm……

国内规范表明,允许存在负偏差。

混凝土保护层的日式规定

1、保护层过小,易造成楼板下沉开裂;以及混凝土中的碱性反应提前使得钢筋氧化、生锈膨胀,造成砼爆裂。 2、保护层过大,使得混凝土处于无筋状态,产生裂缝。

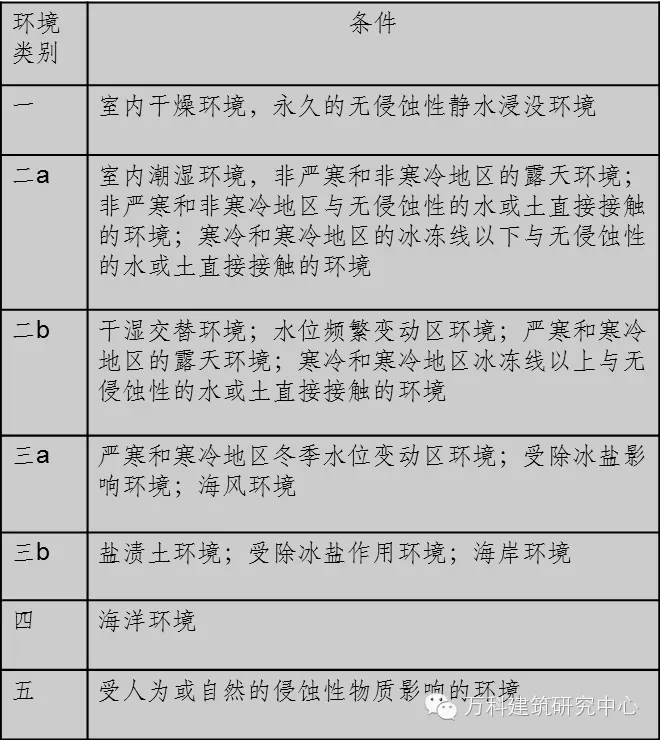

2、保护层过大,使得混凝土处于无筋状态,产生裂缝。 3、混凝土保护层最小厚度(mm) 【注:摘于《建筑基准法》】。

3、混凝土保护层最小厚度(mm) 【注:摘于《建筑基准法》】。 规范表明,保护层最小值有20、30、40、60mm。另外,规定保护层不得大于80mm。且不得有负偏差。

混凝土保护层控制有妙招

1、合理选择和设置垫块或垫片,使钢筋铺设在正确位置,确保保护层厚度。

2、垫块选择(混凝土制、钢制、塑料制):①砂浆制垫块因强度低、持久性有欠缺,规定不得使用;②塑料垫块稳定性、刚性、耐火性有欠缺,限于墙侧、柱侧、两侧;③混凝土垫块需提前确定强度等同或大于浇筑砼强度。

3、采用定制的钢制支撑构件,混凝土表面处需做防锈处理。

4、垫块(垫片)尺寸、钢制支撑构件制定计划,用于每个部分的垫块采用颜色识别来区别尺寸,并经过监理单位核准。

5、铺设马道,专设施工通道,防止随意踩踏钢筋。

规范表明,保护层最小值有20、30、40、60mm。另外,规定保护层不得大于80mm。且不得有负偏差。

混凝土保护层控制有妙招

1、合理选择和设置垫块或垫片,使钢筋铺设在正确位置,确保保护层厚度。

2、垫块选择(混凝土制、钢制、塑料制):①砂浆制垫块因强度低、持久性有欠缺,规定不得使用;②塑料垫块稳定性、刚性、耐火性有欠缺,限于墙侧、柱侧、两侧;③混凝土垫块需提前确定强度等同或大于浇筑砼强度。

3、采用定制的钢制支撑构件,混凝土表面处需做防锈处理。

4、垫块(垫片)尺寸、钢制支撑构件制定计划,用于每个部分的垫块采用颜色识别来区别尺寸,并经过监理单位核准。

5、铺设马道,专设施工通道,防止随意踩踏钢筋。

▲施工现场做好样板区,并确定使用部位,张贴起来清晰明了

▲施工现场做好样板区,并确定使用部位,张贴起来清晰明了 ▲现场设置“马道”,特殊通道铺设在板筋上,减少对钢筋踩踏,不仅避免面筋变形,也可以减少对底部保护层的影响

楼板混凝土保护层施工方法

1、采用钢制垫片:一般用于底筋保护层。

▲现场设置“马道”,特殊通道铺设在板筋上,减少对钢筋踩踏,不仅避免面筋变形,也可以减少对底部保护层的影响

楼板混凝土保护层施工方法

1、采用钢制垫片:一般用于底筋保护层。

2、采用定型钢制构件:底筋、面筋均可。

2、采用定型钢制构件:底筋、面筋均可。 ▲样式1:底筋保护层,底部有防锈

▲样式1:底筋保护层,底部有防锈 ▲样式2:面筋保护层,底部有防锈处理

▲样式2:面筋保护层,底部有防锈处理 ▲样式3:面筋保护层,底部有防锈处理

▲样式3:面筋保护层,底部有防锈处理 ▲样式4:底筋、面筋保护层,构件底部有防锈处理

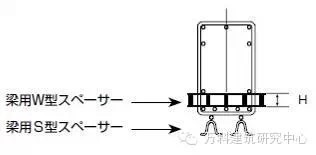

梁底部保护层施工方法

1、钢制垫块:与板底类同

2、钢制构件

▲样式4:底筋、面筋保护层,构件底部有防锈处理

梁底部保护层施工方法

1、钢制垫块:与板底类同

2、钢制构件

3、钢制托架

3、钢制托架

梁侧、墙侧、柱侧保护层施工方法

梁侧、墙侧、柱侧保护层施工方法

▲采用塑胶圆状垫片,并颜色区分保护层厚度,现场一目了然

▲采用塑胶圆状垫片,并颜色区分保护层厚度,现场一目了然 ▲现场设置

日本对混凝土保护层的验收措施

由于混凝土浇筑工程是隐蔽工程,不可逆的。所以,必须对所有构件的保护层进行全数检查验收,拍照记录在案。

▲现场设置

日本对混凝土保护层的验收措施

由于混凝土浇筑工程是隐蔽工程,不可逆的。所以,必须对所有构件的保护层进行全数检查验收,拍照记录在案。

▲现场验收保护层厚度

▲现场验收保护层厚度

▲拍照存档

▲拍照存档

小结