从规划上实现降噪:距离防护

全球化浪潮方兴未艾,越来越多的超级大都市涌现,交通噪声带来的负面影响日益显著,尤其对临近交通干线的住区来说,噪声是永远的噩梦。许多国家也意识到了这个问题,并着手从法律和政策层面来整治交通噪声。日本针对“交通噪声和土地利用”公布了标准规范。并颁发了有关“干线道路沿线布局”的法律。德国实施了道路法,并规定距离干线道路边缘40米以内禁止建设新的建筑物。

国内也对不同等级道路两侧新建住宅区应保留的防护距离给出了如下建议。

从规划上实现降噪:距离防护

全球化浪潮方兴未艾,越来越多的超级大都市涌现,交通噪声带来的负面影响日益显著,尤其对临近交通干线的住区来说,噪声是永远的噩梦。许多国家也意识到了这个问题,并着手从法律和政策层面来整治交通噪声。日本针对“交通噪声和土地利用”公布了标准规范。并颁发了有关“干线道路沿线布局”的法律。德国实施了道路法,并规定距离干线道路边缘40米以内禁止建设新的建筑物。

国内也对不同等级道路两侧新建住宅区应保留的防护距离给出了如下建议。 ▲注:表中防护距离是在假设新建住宅区与道路之间为开阔地带,地面为低矮植被的前提下作出的。若新建住宅区与道路之间存在障碍物,则此防护距离应视障碍物的情况相应减少

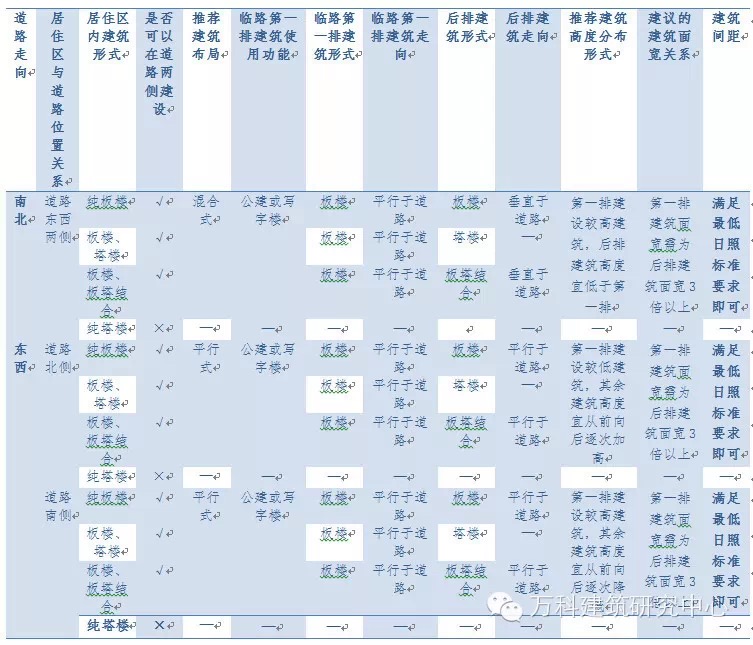

新建住宅区建筑物规划布局

对于邻近道路交通干线进行住宅项目的建设,为保护新建住宅区内的声环境及住宅室内不受或少受道路交通的影响,一个新建住宅区项目在设计规划阶段就应对住宅区内建筑布局作出合理的规划,在不采取其他措施的前提下合理的建筑规划布局可以有效的削减道路交通噪声对居住区的影响。

在住宅区和道路的相对位置确定后,为降低道路交通噪声对居住环境的影响,应当特别注意住宅区总体布局和第一排临路建筑的形式。不同形式的临街建筑形式对住宅区内部声环境的保护作用各不相同。常见的临近交通干线居住区建筑布局有三种方式(见下图)。

▲注:表中防护距离是在假设新建住宅区与道路之间为开阔地带,地面为低矮植被的前提下作出的。若新建住宅区与道路之间存在障碍物,则此防护距离应视障碍物的情况相应减少

新建住宅区建筑物规划布局

对于邻近道路交通干线进行住宅项目的建设,为保护新建住宅区内的声环境及住宅室内不受或少受道路交通的影响,一个新建住宅区项目在设计规划阶段就应对住宅区内建筑布局作出合理的规划,在不采取其他措施的前提下合理的建筑规划布局可以有效的削减道路交通噪声对居住区的影响。

在住宅区和道路的相对位置确定后,为降低道路交通噪声对居住环境的影响,应当特别注意住宅区总体布局和第一排临路建筑的形式。不同形式的临街建筑形式对住宅区内部声环境的保护作用各不相同。常见的临近交通干线居住区建筑布局有三种方式(见下图)。 ▲临街建筑布局形式及噪声影响

1、混合式住宅建筑布局

混合式住宅建筑布局常见于南北走向道路两侧。形式为临街第一排建筑物为与道路平行的条形建筑物(板楼),第一排建筑物后侧的建筑物则垂直于道路方向排列。这种建筑规划布局形式对道路交通噪声的遮挡屏蔽作用很好,临街第一排建筑物沿与道路平行的方向设置可以最大限度的遮挡道路交通噪声,后排建筑物与第一排建筑物垂直布置又可以将后排建筑物的受声面积降至最低。为获得理想的降噪效果,一般第一排建筑物高度应不低于后排建筑物的高度。

2、平行式住宅建筑布局

平行式住宅建筑布局常见于东西走向道路两侧。形式为建筑物和道路平行排列。这种建筑规划布局形式对道路交通噪声的遮挡屏蔽作用不如混合式住宅建筑布局。为获得理想的降噪效果,一般第一排建筑物高度应不低于后排建筑物的高度,且第一排建筑的长度应大于后排建筑的长度。

3、垂直式住宅建筑布局

垂直式住宅建筑布局常见于南北走向道路两侧。形式为建筑物垂直于道路排列。垂直式建筑规划布局形式对道路交通噪声的遮挡屏蔽作用最差。不同走向道路两侧建筑布局原则详见下表。

▲临街建筑布局形式及噪声影响

1、混合式住宅建筑布局

混合式住宅建筑布局常见于南北走向道路两侧。形式为临街第一排建筑物为与道路平行的条形建筑物(板楼),第一排建筑物后侧的建筑物则垂直于道路方向排列。这种建筑规划布局形式对道路交通噪声的遮挡屏蔽作用很好,临街第一排建筑物沿与道路平行的方向设置可以最大限度的遮挡道路交通噪声,后排建筑物与第一排建筑物垂直布置又可以将后排建筑物的受声面积降至最低。为获得理想的降噪效果,一般第一排建筑物高度应不低于后排建筑物的高度。

2、平行式住宅建筑布局

平行式住宅建筑布局常见于东西走向道路两侧。形式为建筑物和道路平行排列。这种建筑规划布局形式对道路交通噪声的遮挡屏蔽作用不如混合式住宅建筑布局。为获得理想的降噪效果,一般第一排建筑物高度应不低于后排建筑物的高度,且第一排建筑的长度应大于后排建筑的长度。

3、垂直式住宅建筑布局

垂直式住宅建筑布局常见于南北走向道路两侧。形式为建筑物垂直于道路排列。垂直式建筑规划布局形式对道路交通噪声的遮挡屏蔽作用最差。不同走向道路两侧建筑布局原则详见下表。 绿化带降噪:最自然,展现美

大量的研究结果表明,对于单纯由乔木构成的郁闭度(单位面积上林冠覆盖林地面积与林地总面积之比)为0.6-0.7的绿地(中郁闭度),无论是常绿乔木林还是落叶乔木林,都具有比较明显的减噪作用,林带宽度每增加10m,噪声降低增加1dBA。

绿地除了能够直接吸收噪声外,由绿树繁花所组成的优美环境,给人们创造了安闲良好的活动空间,可以使人从心理上增强对环境噪声的容忍度。所以,绿地的减噪作用,不单是直接引起的噪声衰减,而其产生的心理作用具有更重要的意义。

不同道路两侧常见绿化降噪种植模式有以下两种。

1、城市高速两侧的绿化模式

落叶树为主的绿地,适用于近郊区及养护管理条件较差的地段,种植结构以乔木为主结合自然地被,条件许可的地段做微地形处理,以增强减噪效果。

绿化带降噪:最自然,展现美

大量的研究结果表明,对于单纯由乔木构成的郁闭度(单位面积上林冠覆盖林地面积与林地总面积之比)为0.6-0.7的绿地(中郁闭度),无论是常绿乔木林还是落叶乔木林,都具有比较明显的减噪作用,林带宽度每增加10m,噪声降低增加1dBA。

绿地除了能够直接吸收噪声外,由绿树繁花所组成的优美环境,给人们创造了安闲良好的活动空间,可以使人从心理上增强对环境噪声的容忍度。所以,绿地的减噪作用,不单是直接引起的噪声衰减,而其产生的心理作用具有更重要的意义。

不同道路两侧常见绿化降噪种植模式有以下两种。

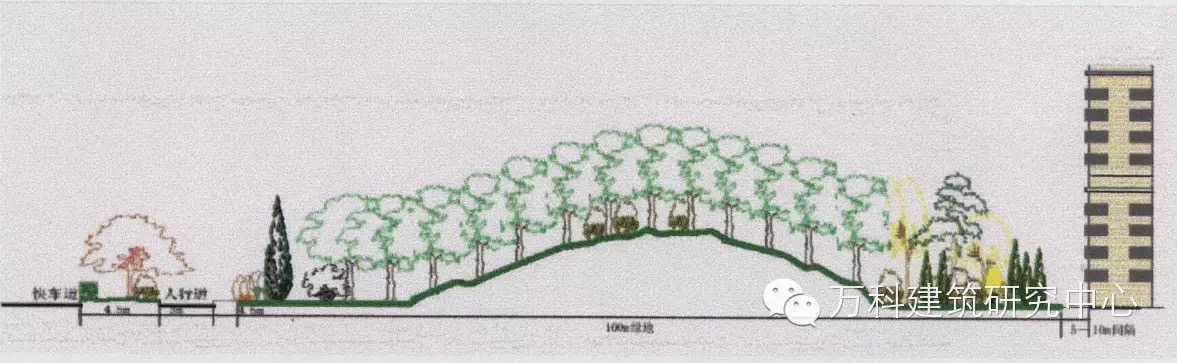

1、城市高速两侧的绿化模式

落叶树为主的绿地,适用于近郊区及养护管理条件较差的地段,种植结构以乔木为主结合自然地被,条件许可的地段做微地形处理,以增强减噪效果。 ▲ 100m乔木为主结构绿地种植模式(示意)

2、城市快速路两侧的绿化模式

常绿落叶混合型绿地,适用于对噪声敏感建筑物旁及重点地段,种植结构为常绿树结合落叶树的复层种植结构,其中乔灌木覆盖面积不少于总面积的80%,常绿树种植总量不少于三行。

▲ 100m乔木为主结构绿地种植模式(示意)

2、城市快速路两侧的绿化模式

常绿落叶混合型绿地,适用于对噪声敏感建筑物旁及重点地段,种植结构为常绿树结合落叶树的复层种植结构,其中乔灌木覆盖面积不少于总面积的80%,常绿树种植总量不少于三行。 ▲ 100m乔灌草复层结构绿地种植模式(示意)

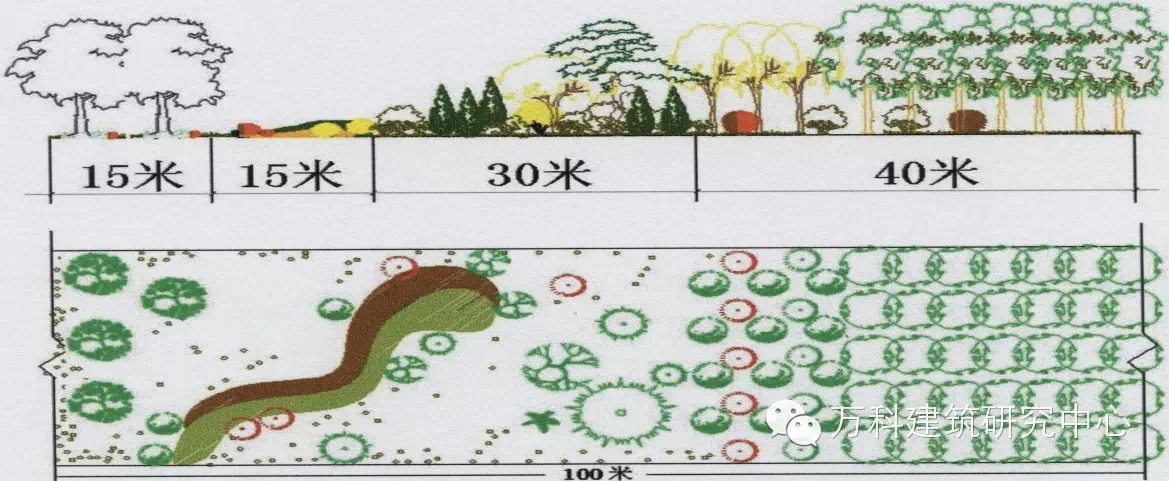

3、城市主干道两侧的绿化模式

主要位于城市建成区以内,养护管理条件较好,绿化种植模式采用常绿、落叶混合型复层种植结构绿地(见下图),其中常绿树种植总量大于乔灌木种植总量的40%;落叶乔木的总种植量不少于7行,常绿乔木不少于6行,乔木与建筑的间距不小于5m(居住建筑不高于20m);灌木总种植量不少于15m宽。

▲ 100m乔灌草复层结构绿地种植模式(示意)

3、城市主干道两侧的绿化模式

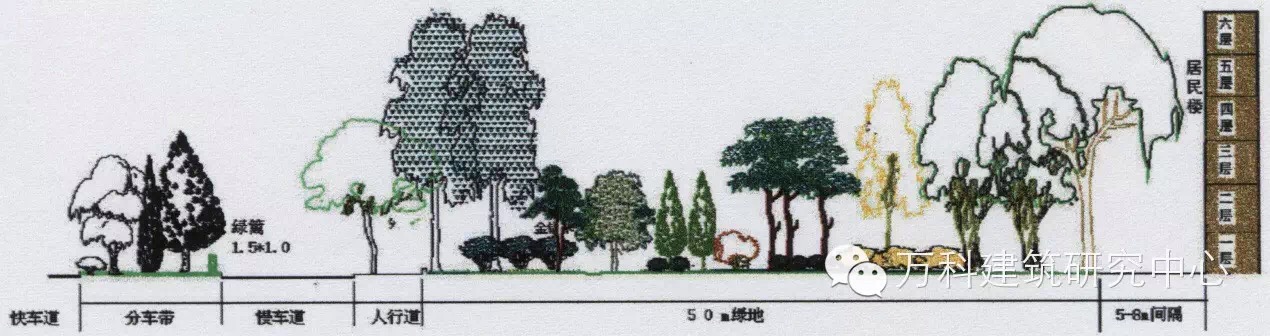

主要位于城市建成区以内,养护管理条件较好,绿化种植模式采用常绿、落叶混合型复层种植结构绿地(见下图),其中常绿树种植总量大于乔灌木种植总量的40%;落叶乔木的总种植量不少于7行,常绿乔木不少于6行,乔木与建筑的间距不小于5m(居住建筑不高于20m);灌木总种植量不少于15m宽。 ▲ 50m绿地种植模式(示意)

采取绿化降噪措施时应遵循以下原则:

*新建住宅区临近的道路交通干线为地面路

*新建住宅区与道路交通干线之间为开阔地带且该区域规划为绿化用地时可采取绿化林带降噪的措施

*道路两侧的绿化林带必须保持足够的宽度方可获得理想的降噪效果,其中高速公路、城市快速路两侧绿化带的宽度应为80~100米,其附加降噪量可达8-12dBA,城市主干路两侧的林带宽度应不小于50米,其附加降噪量可达5-10dBA

*新建住宅区临路第一排建筑物的高度不应超过20米,临路建筑物高于20m以上(相当于七层楼)的楼层主要位于绿化的树冠以上,绿地的直接减噪作用比较微弱,噪声衰减主要依靠距离衰减

隔声屏障降噪:材质与工艺的取舍

设置隔声屏障的目的主要是为了防止交通噪声对临路噪声敏感建筑物及屏障后住宅区地面位置的交通噪声干扰。

隔声屏障形式:目前隔声屏障的较常见的建设方式分为直立式、折板式和弧形三种形式。在同等高度下,折板式和弧形隔声屏障的有效高度要高于直立式,在同等条件下隔声屏障的建设宜优先考虑折板式或弧形。但是建设折板式或弧形隔声屏障需注意隔声屏障上部不要侵入道路限界,影响道路行车安全。三种隔声屏障的建设形式见下图。

▲ 50m绿地种植模式(示意)

采取绿化降噪措施时应遵循以下原则:

*新建住宅区临近的道路交通干线为地面路

*新建住宅区与道路交通干线之间为开阔地带且该区域规划为绿化用地时可采取绿化林带降噪的措施

*道路两侧的绿化林带必须保持足够的宽度方可获得理想的降噪效果,其中高速公路、城市快速路两侧绿化带的宽度应为80~100米,其附加降噪量可达8-12dBA,城市主干路两侧的林带宽度应不小于50米,其附加降噪量可达5-10dBA

*新建住宅区临路第一排建筑物的高度不应超过20米,临路建筑物高于20m以上(相当于七层楼)的楼层主要位于绿化的树冠以上,绿地的直接减噪作用比较微弱,噪声衰减主要依靠距离衰减

隔声屏障降噪:材质与工艺的取舍

设置隔声屏障的目的主要是为了防止交通噪声对临路噪声敏感建筑物及屏障后住宅区地面位置的交通噪声干扰。

隔声屏障形式:目前隔声屏障的较常见的建设方式分为直立式、折板式和弧形三种形式。在同等高度下,折板式和弧形隔声屏障的有效高度要高于直立式,在同等条件下隔声屏障的建设宜优先考虑折板式或弧形。但是建设折板式或弧形隔声屏障需注意隔声屏障上部不要侵入道路限界,影响道路行车安全。三种隔声屏障的建设形式见下图。 ▲直立式 ▲折板式 ▲弧形

隔声屏障材料:建设隔声屏障所使用的屏障板材料有多种多样,主要有单面穿孔内填吸声材料的金属屏障板(镀锌钢板、彩钢板、铝板)、单面有空隙内填吸声材料的高强水泥屏障板、透明耐力板、微穿孔板、泡沫铝吸声板、钢化玻璃等。目前国内较适用的屏障板材质主要为金属板、高强水泥板和透明耐力板三种,微穿孔板和泡沫铝吸声板由于造型单一且造价比较昂贵在国内较少应用,钢化玻璃虽然造价要低于透明耐力板但由于密度较大,在较高屏障中安装存在困难,目前国内也较少应用。

在使用较多的屏障板材质中,金属板和高强水泥板多使用在高速公路和快速路等对景观和采光无特殊要求的区域,其颜色可根据设计要求进行任意喷涂;透明耐力板主要应用在对景观、采光有较高要求的城区,但颜色无法改变。上述三种屏障材料也可根据设计要求进行组合安装,较常见的组合方式为金属板+高强水泥板、透明耐力板+金属板。

一般只需在道路一侧设置声屏障时,上述三种材质的屏障板均可使用,在屏障建设位置、屏障高度和长度均确定的前提下,三种材质的声屏障仅在外观上存在差别,其降噪效果基本没有差别;但若需要在道路两侧同时设置声屏障时,则透明耐力板材质的屏障不宜使用。因透明耐力板没有吸声性能,若使用此种材料会加强两道屏障间的反射,从而加剧道路交通噪声对路边敏感建筑物的影响。

▲直立式 ▲折板式 ▲弧形

隔声屏障材料:建设隔声屏障所使用的屏障板材料有多种多样,主要有单面穿孔内填吸声材料的金属屏障板(镀锌钢板、彩钢板、铝板)、单面有空隙内填吸声材料的高强水泥屏障板、透明耐力板、微穿孔板、泡沫铝吸声板、钢化玻璃等。目前国内较适用的屏障板材质主要为金属板、高强水泥板和透明耐力板三种,微穿孔板和泡沫铝吸声板由于造型单一且造价比较昂贵在国内较少应用,钢化玻璃虽然造价要低于透明耐力板但由于密度较大,在较高屏障中安装存在困难,目前国内也较少应用。

在使用较多的屏障板材质中,金属板和高强水泥板多使用在高速公路和快速路等对景观和采光无特殊要求的区域,其颜色可根据设计要求进行任意喷涂;透明耐力板主要应用在对景观、采光有较高要求的城区,但颜色无法改变。上述三种屏障材料也可根据设计要求进行组合安装,较常见的组合方式为金属板+高强水泥板、透明耐力板+金属板。

一般只需在道路一侧设置声屏障时,上述三种材质的屏障板均可使用,在屏障建设位置、屏障高度和长度均确定的前提下,三种材质的声屏障仅在外观上存在差别,其降噪效果基本没有差别;但若需要在道路两侧同时设置声屏障时,则透明耐力板材质的屏障不宜使用。因透明耐力板没有吸声性能,若使用此种材料会加强两道屏障间的反射,从而加剧道路交通噪声对路边敏感建筑物的影响。 ▲金属波浪结合透明弧形隔声屏障实景图

▲金属波浪结合透明弧形隔声屏障实景图

▲金属隔声屏障实景图

▲金属隔声屏障实景图

▲ 金属百叶折角型隔声屏障实景图

▲ 金属百叶折角型隔声屏障实景图 ▲ 高强水泥板直立型隔声屏障实景图

采取隔声屏障降噪措施的原则:

*新建住宅区第一排建筑为住宅,当建筑物与道路之间距离小于80米时可考虑采取声屏障的降噪措施

*为保证声屏障对其后方建筑物不同位置均能获得较好的降噪效果,声屏障长度要大于受保护建筑物的长度,一般以声屏障两端各长于受保护建筑物60米为宜

*受材料、结构强度、抗风性能、维护管理等多种因素的限制,隔声屏障的建设高度不宜过高,一般建设隔声屏障的高度不宜超过6米,声屏障高度超过6米后,施工难度将会很大,声屏障的投资也会成倍增长

*临路第一排噪声敏感建筑物为4层以上的多层或高层建筑时,隔声屏障的建设位置应尽可能靠近声源(同等高度下,距声源越近则屏障的声影区越大,保护范围大)

*临路第一排噪声敏感建筑物为3层以下的低层建筑时,当路边不具备设置隔声屏障的条件时,也可考虑在第一排建筑物外侧设置隔声屏障

*当路边无条件设置声屏障时,在建设项目红线范围内为小区设置围墙也可看作是一种形式的声屏障。但是由于围墙靠近建筑而远离声源其声影区较小(保护范围较小),因此建设围墙的做法更适合于围墙后是中、低层建筑的项目

对于受道路交通噪声影响的住区而言,建筑群体与道路之间布置不当、传声途径噪声消减未予考虑及敏感建筑物噪声防护考虑不周,都容易导致住区内和住宅室内噪声居高不下,住区交通噪声防治有效控制交通噪声对住宅区的污染,给居民提供比较良好的生活环境。

本文所有内容版权归万科建筑研究中心所有,转载与摘编事宜,请与我们联系。欢迎扫描二维码,或搜索“万科建筑研究中心”(微信号 vankejianyan)关注我们。

▲ 高强水泥板直立型隔声屏障实景图

采取隔声屏障降噪措施的原则:

*新建住宅区第一排建筑为住宅,当建筑物与道路之间距离小于80米时可考虑采取声屏障的降噪措施

*为保证声屏障对其后方建筑物不同位置均能获得较好的降噪效果,声屏障长度要大于受保护建筑物的长度,一般以声屏障两端各长于受保护建筑物60米为宜

*受材料、结构强度、抗风性能、维护管理等多种因素的限制,隔声屏障的建设高度不宜过高,一般建设隔声屏障的高度不宜超过6米,声屏障高度超过6米后,施工难度将会很大,声屏障的投资也会成倍增长

*临路第一排噪声敏感建筑物为4层以上的多层或高层建筑时,隔声屏障的建设位置应尽可能靠近声源(同等高度下,距声源越近则屏障的声影区越大,保护范围大)

*临路第一排噪声敏感建筑物为3层以下的低层建筑时,当路边不具备设置隔声屏障的条件时,也可考虑在第一排建筑物外侧设置隔声屏障

*当路边无条件设置声屏障时,在建设项目红线范围内为小区设置围墙也可看作是一种形式的声屏障。但是由于围墙靠近建筑而远离声源其声影区较小(保护范围较小),因此建设围墙的做法更适合于围墙后是中、低层建筑的项目

对于受道路交通噪声影响的住区而言,建筑群体与道路之间布置不当、传声途径噪声消减未予考虑及敏感建筑物噪声防护考虑不周,都容易导致住区内和住宅室内噪声居高不下,住区交通噪声防治有效控制交通噪声对住宅区的污染,给居民提供比较良好的生活环境。

本文所有内容版权归万科建筑研究中心所有,转载与摘编事宜,请与我们联系。欢迎扫描二维码,或搜索“万科建筑研究中心”(微信号 vankejianyan)关注我们。