天津张家窝小学:阳光照亮的空间

设计团队:直向建筑

完成时间:2010年

作为一座学校,建筑需要满足的首要功能一定是教学。然而“教学”本身显然无法诠释“教育”的本质内涵。当我们回溯中国传统教育概念的源头时,儒家圣哲孔子和弟子的画像其实是一副关于“交流”的场景:师生之间、学生之间交流是传授、启发、思索与学习的前提,是教育这一领域中最核心的行为,因此也成为这座建筑最应实现和促进的行为,成为张家窝小学概念设计的起点。

在建成的小学里可以看到直向建筑基于交流需要的努力——中国传统梳形阵列校舍不复存在,学生们单一线性的运动路线被完全打破,代之以富有层次感的空间体验。位于建筑二层的专业功能教室成为融汇沟通的平台,不仅从最大程度上满足了一层与三四层常规教学使用上的易达性与必达性。也为孩子们创造了多样化的沟通机会。随着从中庭引入的自然通风与自然光,建筑将孩子们的活动一步步导向室外。位于南侧的一层绿色屋顶平台营造了教学楼前后的景观重心,也将沟通模式相应拓展到了人与自然的对话。

建筑师希望这是一座舒适的房子,尽管建筑功能与舒适度的重要性从来不分伯仲,但当我们面对的是孩子时,对“舒适”的诠释就应更加小心。孩子有着更为敏锐的感官和鲜明的需求,而这些需求往往是很朴素的,比如阳光、风、开阔的空间、明亮的色彩、花草树木的景致,这些都成为房子应具备的特性而被建筑师嵌入到设计的各个层面。各自形成构建逻辑的环环相扣,最终融合而直接体现在坚持的小学建筑主体之中,如今身处其中的孩子们能够在每一个季节,每一天的不同时间感受到自然风潜移默化的作用,在也许不自知的情况下体验充裕阳光对成长的微妙帮助,在开阔的走廊、彩色的教室间建立潜意识里对于空间的感性认知,在渗透进课室的景观中初步领略自然变化与个人心理的预约对照。这样一个充满趣味和可发掘性的空间,都是建筑师在设计过程中对每个手工模型进行研究时所期待的,也将组成这些孩子日后童年记忆中温润的亮色。

天津张家窝小学:阳光照亮的空间

设计团队:直向建筑

完成时间:2010年

作为一座学校,建筑需要满足的首要功能一定是教学。然而“教学”本身显然无法诠释“教育”的本质内涵。当我们回溯中国传统教育概念的源头时,儒家圣哲孔子和弟子的画像其实是一副关于“交流”的场景:师生之间、学生之间交流是传授、启发、思索与学习的前提,是教育这一领域中最核心的行为,因此也成为这座建筑最应实现和促进的行为,成为张家窝小学概念设计的起点。

在建成的小学里可以看到直向建筑基于交流需要的努力——中国传统梳形阵列校舍不复存在,学生们单一线性的运动路线被完全打破,代之以富有层次感的空间体验。位于建筑二层的专业功能教室成为融汇沟通的平台,不仅从最大程度上满足了一层与三四层常规教学使用上的易达性与必达性。也为孩子们创造了多样化的沟通机会。随着从中庭引入的自然通风与自然光,建筑将孩子们的活动一步步导向室外。位于南侧的一层绿色屋顶平台营造了教学楼前后的景观重心,也将沟通模式相应拓展到了人与自然的对话。

建筑师希望这是一座舒适的房子,尽管建筑功能与舒适度的重要性从来不分伯仲,但当我们面对的是孩子时,对“舒适”的诠释就应更加小心。孩子有着更为敏锐的感官和鲜明的需求,而这些需求往往是很朴素的,比如阳光、风、开阔的空间、明亮的色彩、花草树木的景致,这些都成为房子应具备的特性而被建筑师嵌入到设计的各个层面。各自形成构建逻辑的环环相扣,最终融合而直接体现在坚持的小学建筑主体之中,如今身处其中的孩子们能够在每一个季节,每一天的不同时间感受到自然风潜移默化的作用,在也许不自知的情况下体验充裕阳光对成长的微妙帮助,在开阔的走廊、彩色的教室间建立潜意识里对于空间的感性认知,在渗透进课室的景观中初步领略自然变化与个人心理的预约对照。这样一个充满趣味和可发掘性的空间,都是建筑师在设计过程中对每个手工模型进行研究时所期待的,也将组成这些孩子日后童年记忆中温润的亮色。

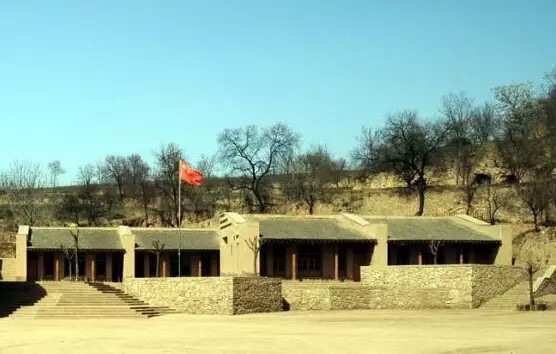

庆阳毛寺生态实验小学:高原土房意象

设计团队:吴恩融 穆钧

完成时间:2006年

毛寺村位于黄土高原核心地带,是甘肃庆阳地区一座典型的贫困村落,当地村民的经济和教育水平十分落后,孩子们栖息在昏暗、漏雨并时刻有坍塌危险的校舍中上课学习,面对冬天平均零下15℃的气温,即便有小煤炉烤火取暖,但学生们还是常常长出冻疮。因此,当毛寺村委会提出兴建一座新小学的需求时,来自香港的建筑师吴恩融教授毅然接受了委托。

根据多次实地勘察和调研,新学校建筑的设计目标确定为不仅为孩子们创造一个健康舒适的学习环境,而且以此为契机,实践一个适合当地有限的经济、资源和技术条件,切实可行的乡村绿色建筑模式,因此新学校被命名为“生态实验小学”,通过吴教授的不懈努力,该项目最终获得了香港嘉道理农场暨植物园和一位匿名热心人士的慷慨资助,使新学校的设计和建造得以顺利进行。

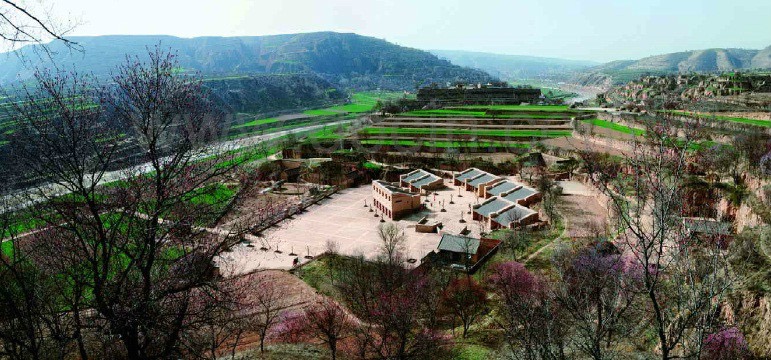

村民将新学校基地选址在村中心的一片面南台地之上,三面黄土丘陵环抱,向南面对贯穿全村的蒲河敞开,良好的微气候和景观条件,可谓是传统风水学中的理想营造之地。设计团队对当地房屋建设现状和传统建造技术进行了大量的村民访谈、调研和现场观测与分析。在当地,经过千百年的演化和发展,以黄土和自然材料为基础的生土建筑形态中,蕴含着大量极富借鉴意义的生态设计元素。生土建筑的建造操作简单易行,在自建农宅的过程中早为大多数村民熟练掌握的基本技能。利用计算机模拟分析,建筑师针对这些传统建造智慧进行了大量的筛选与优化实验,从中归纳出一系列可有效提升教室舒适性和环保性能的生态建筑技术,并有选择地引入新学校设计之中。

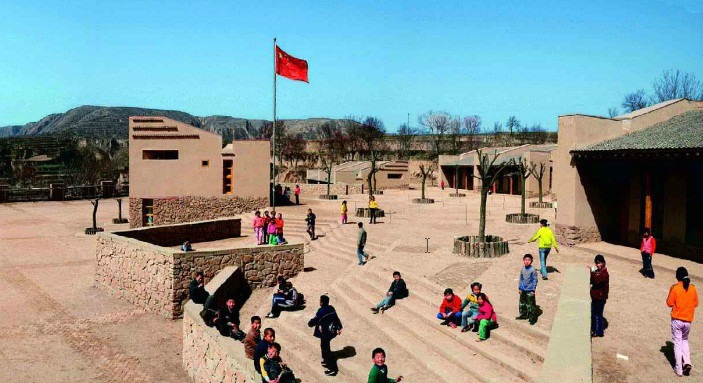

最终被采纳的方案是极具经济和生态效益的。为了顺应学校所处地形,十间教室被分为五个单元,布置于两个不同标高的台地之上,每间教室均能获得尽可能多的日照和夏季自然通风。场地中大量设置的树木园艺有助于创造一个愉悦的校园环境。教室的造型源于当地传统木结构坡顶民居,不仅继承了传统木框架建筑优良的抗震性能,对于村民而言更容易建筑施工。教室北侧嵌入台地,可以在保证南向日照的同时,有效地减少冬季教室内的热损失。厚重的土坯墙、加入绝热层的传统屋面、木框架双层玻璃等蓄热体或绝热体的处理方法可以极大地提升建筑抵御室外恶劣气候的能力,维护室内环境的舒适稳定。

千百年来,黄土高原地区始终保持着自给自足的建造传统。主人通过收集积攒的形式预备好建房所需的木材、麦草和芦苇等自然材料,然后邀请本村亲友帮忙合力建造自己房子。在毛寺村,几个每个村民都熟知和掌握传统生土民居的建造方法和技术,因此,发动本村和周边的能工巧匠组成施工队是最明智的选择。

受农忙季节和资金的影响,新学校的施工分两期完成,各持续了半年。由于方案所使用的适应性技术本身的简单易行性,除平整土方所需的挖掘机之外,所有施工工具均为当地常用的手工工具。绝大部分建筑材料来自就地取材的自然资源,如土坯、茅草和芦苇等,土坯是由地基挖掘出来的黄土压制而成,而土坯的碎块废料又可混合到麦草泥中作为黏结材料。再比如剩下的椽头与檩头被再利用到围墙和校园设施建造之中。所有这些措施极大地减少了由施工导致的能耗和环境破坏。

庆阳毛寺生态实验小学:高原土房意象

设计团队:吴恩融 穆钧

完成时间:2006年

毛寺村位于黄土高原核心地带,是甘肃庆阳地区一座典型的贫困村落,当地村民的经济和教育水平十分落后,孩子们栖息在昏暗、漏雨并时刻有坍塌危险的校舍中上课学习,面对冬天平均零下15℃的气温,即便有小煤炉烤火取暖,但学生们还是常常长出冻疮。因此,当毛寺村委会提出兴建一座新小学的需求时,来自香港的建筑师吴恩融教授毅然接受了委托。

根据多次实地勘察和调研,新学校建筑的设计目标确定为不仅为孩子们创造一个健康舒适的学习环境,而且以此为契机,实践一个适合当地有限的经济、资源和技术条件,切实可行的乡村绿色建筑模式,因此新学校被命名为“生态实验小学”,通过吴教授的不懈努力,该项目最终获得了香港嘉道理农场暨植物园和一位匿名热心人士的慷慨资助,使新学校的设计和建造得以顺利进行。

村民将新学校基地选址在村中心的一片面南台地之上,三面黄土丘陵环抱,向南面对贯穿全村的蒲河敞开,良好的微气候和景观条件,可谓是传统风水学中的理想营造之地。设计团队对当地房屋建设现状和传统建造技术进行了大量的村民访谈、调研和现场观测与分析。在当地,经过千百年的演化和发展,以黄土和自然材料为基础的生土建筑形态中,蕴含着大量极富借鉴意义的生态设计元素。生土建筑的建造操作简单易行,在自建农宅的过程中早为大多数村民熟练掌握的基本技能。利用计算机模拟分析,建筑师针对这些传统建造智慧进行了大量的筛选与优化实验,从中归纳出一系列可有效提升教室舒适性和环保性能的生态建筑技术,并有选择地引入新学校设计之中。

最终被采纳的方案是极具经济和生态效益的。为了顺应学校所处地形,十间教室被分为五个单元,布置于两个不同标高的台地之上,每间教室均能获得尽可能多的日照和夏季自然通风。场地中大量设置的树木园艺有助于创造一个愉悦的校园环境。教室的造型源于当地传统木结构坡顶民居,不仅继承了传统木框架建筑优良的抗震性能,对于村民而言更容易建筑施工。教室北侧嵌入台地,可以在保证南向日照的同时,有效地减少冬季教室内的热损失。厚重的土坯墙、加入绝热层的传统屋面、木框架双层玻璃等蓄热体或绝热体的处理方法可以极大地提升建筑抵御室外恶劣气候的能力,维护室内环境的舒适稳定。

千百年来,黄土高原地区始终保持着自给自足的建造传统。主人通过收集积攒的形式预备好建房所需的木材、麦草和芦苇等自然材料,然后邀请本村亲友帮忙合力建造自己房子。在毛寺村,几个每个村民都熟知和掌握传统生土民居的建造方法和技术,因此,发动本村和周边的能工巧匠组成施工队是最明智的选择。

受农忙季节和资金的影响,新学校的施工分两期完成,各持续了半年。由于方案所使用的适应性技术本身的简单易行性,除平整土方所需的挖掘机之外,所有施工工具均为当地常用的手工工具。绝大部分建筑材料来自就地取材的自然资源,如土坯、茅草和芦苇等,土坯是由地基挖掘出来的黄土压制而成,而土坯的碎块废料又可混合到麦草泥中作为黏结材料。再比如剩下的椽头与檩头被再利用到围墙和校园设施建造之中。所有这些措施极大地减少了由施工导致的能耗和环境破坏。

德阳孝泉民族小学:城镇记忆重建与重生

设计团队:华黎/TAO

完成时间:2010年

德阳孝泉民族小学的原教学楼遭到地震破坏后全部被拆除,重建选择了新校址,位于相距不远的一条老街之上。新校园比原校址较小,但需要容纳人数众多的学生,他们很多是进城打工的农民工的孩子,因此新校园需要提供足够的宿舍和食堂空间,对应之下的用地条件很不宽裕。场地西侧在震后搭起了临时板房供孝泉初中部的学生上课,并将一直持续到小学的建筑建成后方能拆除。

传统的校舍往往是以管理的便利为核心来考虑建筑格局,这个小学也存在类似的问题,这种局面当然与教育的财政投入有关,形成集体性、“监狱”式的空间。然而小学生才是学校的主体,在考虑空间时,建筑师更多从儿童个性发展出发,将校园按照秩序、兴趣、释放三种行为特征分为三个区域,分别是普通分班教室区、音乐美术等多功能教室群和室外运动场,给课内外的多种活动提供不同场所。

在华黎的简述中,设计团队对“新纪念物式的建筑造型之宏大叙事毫无兴趣”,重视的校园作为一种社会空间的复杂性及其与历史的延续性,建筑师没有把学校仅仅视为一个建筑,而理解为一个微型城市,微缩了一个学生和老师的小社会。因此新的校舍营造出许多了类似于城市空间的场所:街巷、广场、庭院、台阶等,多样化的场所一方面给小学生们提供了不同尺度的游戏角落和有趣的空间体验,使孩子们在游戏中去释放个性。另一方面,基于自然形成的孝泉镇所特有的自下而上式的空间复杂性在新建筑中得以呈现,并给予个体更多的环境选择,而不是大刀阔斧地借重建之机将原来的城市肌理粗暴地抹去,那种简单复写式的建设对人的记忆和心理无异于另一场灾难。

德阳孝泉民族小学:城镇记忆重建与重生

设计团队:华黎/TAO

完成时间:2010年

德阳孝泉民族小学的原教学楼遭到地震破坏后全部被拆除,重建选择了新校址,位于相距不远的一条老街之上。新校园比原校址较小,但需要容纳人数众多的学生,他们很多是进城打工的农民工的孩子,因此新校园需要提供足够的宿舍和食堂空间,对应之下的用地条件很不宽裕。场地西侧在震后搭起了临时板房供孝泉初中部的学生上课,并将一直持续到小学的建筑建成后方能拆除。

传统的校舍往往是以管理的便利为核心来考虑建筑格局,这个小学也存在类似的问题,这种局面当然与教育的财政投入有关,形成集体性、“监狱”式的空间。然而小学生才是学校的主体,在考虑空间时,建筑师更多从儿童个性发展出发,将校园按照秩序、兴趣、释放三种行为特征分为三个区域,分别是普通分班教室区、音乐美术等多功能教室群和室外运动场,给课内外的多种活动提供不同场所。

在华黎的简述中,设计团队对“新纪念物式的建筑造型之宏大叙事毫无兴趣”,重视的校园作为一种社会空间的复杂性及其与历史的延续性,建筑师没有把学校仅仅视为一个建筑,而理解为一个微型城市,微缩了一个学生和老师的小社会。因此新的校舍营造出许多了类似于城市空间的场所:街巷、广场、庭院、台阶等,多样化的场所一方面给小学生们提供了不同尺度的游戏角落和有趣的空间体验,使孩子们在游戏中去释放个性。另一方面,基于自然形成的孝泉镇所特有的自下而上式的空间复杂性在新建筑中得以呈现,并给予个体更多的环境选择,而不是大刀阔斧地借重建之机将原来的城市肌理粗暴地抹去,那种简单复写式的建设对人的记忆和心理无异于另一场灾难。

上海柳营路小学临时教室:竹间游戏

设计团队:隈研吾 蒋琼耳

完成时间:2011年

这所学校从2004年开始全面招收上海外来务工者的子女,不得不和广灵路小学一起寄居在虹口一处脏乱破旧的社区中空置的校园内。临时校区是一处长条形的基地,穿过教学楼的长廊,视线立即被校园周边四壁的围墙反弹而回。两所小学几百个孩子一起共用着园内仅有的一排教学楼和一片操场,这是孩子们的现状们,除此之外没有更多的空间供他们课余游戏或玩耍。

此时,在上海中心地带,一场名为“人与自然”的手工艺复兴作品展正在持续。这场展览特邀隈研吾设计了一间竹屋作为展览的主场,展览空间使用的580块竹屏全部由浙江安吉的竹艺师傅手工制成,耗费2000多工时,大量用于地板铺陈的白色鹅卵石,桌椅所用的藤与原木,正如同这位喜爱本土材料的日本建筑师所创造的建筑一样平和,与环境对话。一个月展览随之结束,但这些精心挑选的材料既不能随意丢弃,也不能堆放到仓库里,如何处理成为一件需要小心考量的事儿。

2011年的最后一个月,一栋木结构的长条形小屋经过一个月的现场组装之后,出现在柳营路小学临时校区的操场上。小长屋被置在一个高出地面20厘米的木质地台上,细小的木质门廊是属于日式房屋的特点,用于建造主体部件的材料是十分简单的,原色木料、大面积玻璃、白色鹅卵石、细竹条制成的透光屋顶百叶,合理地构成采光充足的教学空间。两间规模一致的教室,一间是用作阅读的“书园”,另一间是用作游戏和心理辅导的“乐园”,两间教室和门廊之间形成的三个正方形的户外活动空间面向操场敞开,门廊下得台阶可供孩子们休憩。

为了重建柳营路小学的临时教室,隈研吾无偿为教室的改建做了设计。曾为展览做工程的团队也无偿承担了整个项目的搭建任务,他们从展览的竹墙中选出最好的80片,用作竹屋的屋顶和室外栏杆。展览的木地板也拆了下来,经加工后成了竹屋的地板。铺在展览现场的白色鹅卵石被作为装饰贴在墙裙上。曾经在展览晚宴上使用过的太极形状的白色桌子,被漆成了粉红、粉黄和粉蓝,把高度降低之后成为带有圆滑曲线的阅读桌和游戏桌。

上海柳营路小学临时教室:竹间游戏

设计团队:隈研吾 蒋琼耳

完成时间:2011年

这所学校从2004年开始全面招收上海外来务工者的子女,不得不和广灵路小学一起寄居在虹口一处脏乱破旧的社区中空置的校园内。临时校区是一处长条形的基地,穿过教学楼的长廊,视线立即被校园周边四壁的围墙反弹而回。两所小学几百个孩子一起共用着园内仅有的一排教学楼和一片操场,这是孩子们的现状们,除此之外没有更多的空间供他们课余游戏或玩耍。

此时,在上海中心地带,一场名为“人与自然”的手工艺复兴作品展正在持续。这场展览特邀隈研吾设计了一间竹屋作为展览的主场,展览空间使用的580块竹屏全部由浙江安吉的竹艺师傅手工制成,耗费2000多工时,大量用于地板铺陈的白色鹅卵石,桌椅所用的藤与原木,正如同这位喜爱本土材料的日本建筑师所创造的建筑一样平和,与环境对话。一个月展览随之结束,但这些精心挑选的材料既不能随意丢弃,也不能堆放到仓库里,如何处理成为一件需要小心考量的事儿。

2011年的最后一个月,一栋木结构的长条形小屋经过一个月的现场组装之后,出现在柳营路小学临时校区的操场上。小长屋被置在一个高出地面20厘米的木质地台上,细小的木质门廊是属于日式房屋的特点,用于建造主体部件的材料是十分简单的,原色木料、大面积玻璃、白色鹅卵石、细竹条制成的透光屋顶百叶,合理地构成采光充足的教学空间。两间规模一致的教室,一间是用作阅读的“书园”,另一间是用作游戏和心理辅导的“乐园”,两间教室和门廊之间形成的三个正方形的户外活动空间面向操场敞开,门廊下得台阶可供孩子们休憩。

为了重建柳营路小学的临时教室,隈研吾无偿为教室的改建做了设计。曾为展览做工程的团队也无偿承担了整个项目的搭建任务,他们从展览的竹墙中选出最好的80片,用作竹屋的屋顶和室外栏杆。展览的木地板也拆了下来,经加工后成了竹屋的地板。铺在展览现场的白色鹅卵石被作为装饰贴在墙裙上。曾经在展览晚宴上使用过的太极形状的白色桌子,被漆成了粉红、粉黄和粉蓝,把高度降低之后成为带有圆滑曲线的阅读桌和游戏桌。