年三十守岁

除夕新年的前一天,算得上是过年的第一个高潮,而今依然如此。一切的节日准备在此夜必须完成。于是,年三十往往成了最忙碌的一天,对于上班族来说,尤其如此。

现代人仍习惯地称除夕为“大年三十”,外出的人们至迟必须在这天下午赶到家中,若错过了年夜饭,将会是极大的遗憾。三十多年来,随着城市化进程的加快,外出工作和生活的人群不断增加,每年腊月中旬形成的回家过年潮为交通客运带来极大压力,也成为媒体热议不绝的“春运”现象,这种亿万次人的短期候鸟式迁移与传统文化的习俗积淀密切相关。

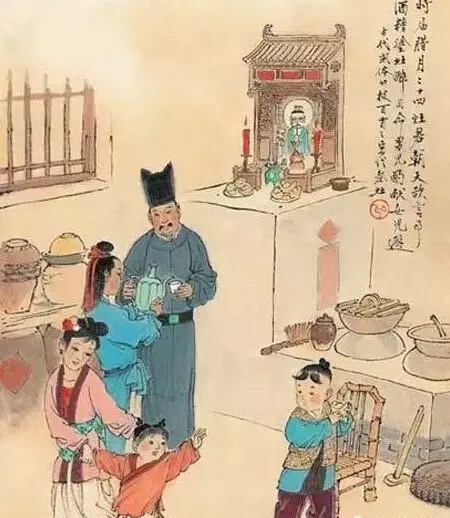

除夕有不少传统的仪式如挂像祭祖、供奉神飨,乃至跪拜磕头、鞠躬行礼等,这些直到上世纪三四十年代还很流行,特别是在一些乡绅之家。如鲁迅小说《祝福》中所描述鲁镇过年场景中有着不少经典的画面。

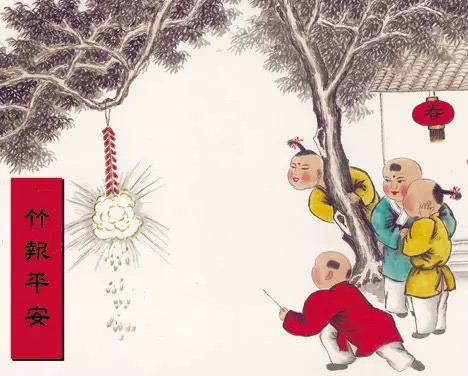

随着乡土社会的彻底转型,目前这一套仪式由日趋简化乃至消亡。有的地区或多或少有所留存,像带有驱鬼避邪巫术意味的挂青松,悬桃符,贴门神,放爆竹等等。人们仍喜欢在春节期间置门松、挂青蒲,在室内插鲜花,在门上贴春联春画,燃放爆竹烟花,现代人多数只是为了美化家居、增添喜气,很少或几乎不再有祈求禳祝和驱逐鬼祟的含意,这也体现了民俗传承中形式留存而内涵变异的轨迹。

年三十守岁

除夕新年的前一天,算得上是过年的第一个高潮,而今依然如此。一切的节日准备在此夜必须完成。于是,年三十往往成了最忙碌的一天,对于上班族来说,尤其如此。

现代人仍习惯地称除夕为“大年三十”,外出的人们至迟必须在这天下午赶到家中,若错过了年夜饭,将会是极大的遗憾。三十多年来,随着城市化进程的加快,外出工作和生活的人群不断增加,每年腊月中旬形成的回家过年潮为交通客运带来极大压力,也成为媒体热议不绝的“春运”现象,这种亿万次人的短期候鸟式迁移与传统文化的习俗积淀密切相关。

除夕有不少传统的仪式如挂像祭祖、供奉神飨,乃至跪拜磕头、鞠躬行礼等,这些直到上世纪三四十年代还很流行,特别是在一些乡绅之家。如鲁迅小说《祝福》中所描述鲁镇过年场景中有着不少经典的画面。

随着乡土社会的彻底转型,目前这一套仪式由日趋简化乃至消亡。有的地区或多或少有所留存,像带有驱鬼避邪巫术意味的挂青松,悬桃符,贴门神,放爆竹等等。人们仍喜欢在春节期间置门松、挂青蒲,在室内插鲜花,在门上贴春联春画,燃放爆竹烟花,现代人多数只是为了美化家居、增添喜气,很少或几乎不再有祈求禳祝和驱逐鬼祟的含意,这也体现了民俗传承中形式留存而内涵变异的轨迹。 初一拜年

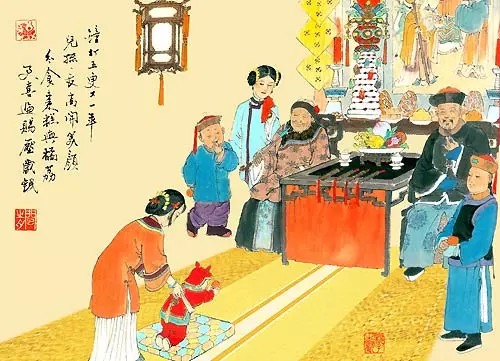

传统的拜年习俗是宗法与血缘形成的社会强化人际关系的主要手段。现代人对此认识更深,行事亦更为自觉,故风气至今盛行不衰。

古往今来,年假时间都有限,而需要拜年的对象又多,怎么办?古人早就采取送达名刺(上书本人名字、籍贯、官职及敬贺语)以代亲临拜谒。最初的名刺只用于通报姓名,与拜年尚无关联,这在秦汉便出现。隋唐时期,谒见长者贵人,也往往先投刺,得到允许才正式拜会。至宋代,开始将名刺用于年节的拜贺,但并不限于过年。周密《癸辛杂识》云:“节序交贺之礼,不能亲至者,每以束刺,签名于上,使一仆遍投之,俗以为常。” 可见用得颇广。

到了现代,由于书写载体和邮政的诞生,再结合西方习惯,发展出贺年片和贺年卡。近半个世纪来,随着技术急速进步和广泛应用,从电话、网络到移动终端,不同时期的人们获得了更多有趣的联络方式,包括拜年作为民俗遗存,形式也愈发多样起来。

当然,任何事物过犹不及。宋代以名刺拜年变为文人雅士虚文浮礼的教训,在虚拟的网络社交无限发达之际,值得深思。当借助科技手段表达的并不是发自肺腑的真实感情,而不过是一种更现代的虚礼,实质上也消解了拜年民俗淳朴的味道。

初一拜年

传统的拜年习俗是宗法与血缘形成的社会强化人际关系的主要手段。现代人对此认识更深,行事亦更为自觉,故风气至今盛行不衰。

古往今来,年假时间都有限,而需要拜年的对象又多,怎么办?古人早就采取送达名刺(上书本人名字、籍贯、官职及敬贺语)以代亲临拜谒。最初的名刺只用于通报姓名,与拜年尚无关联,这在秦汉便出现。隋唐时期,谒见长者贵人,也往往先投刺,得到允许才正式拜会。至宋代,开始将名刺用于年节的拜贺,但并不限于过年。周密《癸辛杂识》云:“节序交贺之礼,不能亲至者,每以束刺,签名于上,使一仆遍投之,俗以为常。” 可见用得颇广。

到了现代,由于书写载体和邮政的诞生,再结合西方习惯,发展出贺年片和贺年卡。近半个世纪来,随着技术急速进步和广泛应用,从电话、网络到移动终端,不同时期的人们获得了更多有趣的联络方式,包括拜年作为民俗遗存,形式也愈发多样起来。

当然,任何事物过犹不及。宋代以名刺拜年变为文人雅士虚文浮礼的教训,在虚拟的网络社交无限发达之际,值得深思。当借助科技手段表达的并不是发自肺腑的真实感情,而不过是一种更现代的虚礼,实质上也消解了拜年民俗淳朴的味道。 初五迎财神

迎财神是过年行事的重要一项,一直延续至今。许多地方志上有年初五迎财神的记载。迎接的方式很多,可以到寺庙磕头献金、行礼祝祷,也可在家中燃烛挂像,焚香膜拜。清同治《上海县志》载:“(正月)五日,接财神,用鲜鲤担鱼呼卖,曰‘送元宝鱼’。至暮轰饮,曰‘财神酒’”。 这是带有祈求巫术意味的举动。北方在这天则有“过破五”和“送穷”习俗, 前者规定年初五有不能打破器皿和说不吉语,后者以一定仪式恭送“穷鬼”,应属禁忌与禳祝性质的活动。无论祈求、禁忌、禳祝,动机都在于驱逐穷困,企望财富。

全国从南到北,过年必有迎财神之举,则几无例外。如东北一带是初二祭财神,初五迎财神。据云初五是财神生日,又称“接五路财神日”,所谓五路财神,有种种说法,或云五神是一家兄弟,生前劫富济贫,仗义疏财,死后不改本性,求之甚灵;或云乃东路招财,西路进宝,南路利市,北路纳珍,中路玄坛之谓。其中玄坛即赵公明元帅,是最受尊崇的一位财神。

人们对财神供之唯谨,从初一到初五焚香不断,初五更要燃灯放鞭,增设祭品,对之虔诚行礼,恭迎其降临。前述《上海县志》说其地迎财神要用活鲤鱼,此风在长江口一带至今颇盛。过年时,大小人家爱用活鲤鱼挂于纸印的龙门上,直观地喻示“鲤鱼跳龙门”之意。据说此风北方也有。东北供财神,也用活鲤鱼,挑红色的,两条,还要用红丝线拴上,绕在正中央,这叫“一鱼两水”,也叫“吉庆有馀”。

凡商业气氛浓厚之地,人们对财运至为关心,春节迎财神自然格外受到重视。近年生产与商业均较繁荣,商人们生意好做,源源出现的商机激发了他们无穷的欲望,使他们对发财抱着更大的期待。即使普通人家也希望明年收入状况有所改善,如升职加薪或买奖劵得中之类。于是,从初四夜至初五凌晨,哪怕是禁放爆竹的城市,必定鞭炮声大作,连绵不断,其声势与除夕夜相比,有过之而无不及。而初五清晨去寺庙烧头香以祈福发财,也成为新民俗中的一道风景。

迎财神习俗的复炽,很能窥见中国民众今日的心理和生活状态。现代之迎财神,在形式上是对古代祭祀祷祝神鬼仪典的传承,但在内涵上,却有明显的变化,简言之,敬畏神明之意大为减弱,而为人为己求福的实用主义动机更加突显。在民俗传承中,这一形式与内涵的此消彼长非常复杂而微妙。

初五迎财神

迎财神是过年行事的重要一项,一直延续至今。许多地方志上有年初五迎财神的记载。迎接的方式很多,可以到寺庙磕头献金、行礼祝祷,也可在家中燃烛挂像,焚香膜拜。清同治《上海县志》载:“(正月)五日,接财神,用鲜鲤担鱼呼卖,曰‘送元宝鱼’。至暮轰饮,曰‘财神酒’”。 这是带有祈求巫术意味的举动。北方在这天则有“过破五”和“送穷”习俗, 前者规定年初五有不能打破器皿和说不吉语,后者以一定仪式恭送“穷鬼”,应属禁忌与禳祝性质的活动。无论祈求、禁忌、禳祝,动机都在于驱逐穷困,企望财富。

全国从南到北,过年必有迎财神之举,则几无例外。如东北一带是初二祭财神,初五迎财神。据云初五是财神生日,又称“接五路财神日”,所谓五路财神,有种种说法,或云五神是一家兄弟,生前劫富济贫,仗义疏财,死后不改本性,求之甚灵;或云乃东路招财,西路进宝,南路利市,北路纳珍,中路玄坛之谓。其中玄坛即赵公明元帅,是最受尊崇的一位财神。

人们对财神供之唯谨,从初一到初五焚香不断,初五更要燃灯放鞭,增设祭品,对之虔诚行礼,恭迎其降临。前述《上海县志》说其地迎财神要用活鲤鱼,此风在长江口一带至今颇盛。过年时,大小人家爱用活鲤鱼挂于纸印的龙门上,直观地喻示“鲤鱼跳龙门”之意。据说此风北方也有。东北供财神,也用活鲤鱼,挑红色的,两条,还要用红丝线拴上,绕在正中央,这叫“一鱼两水”,也叫“吉庆有馀”。

凡商业气氛浓厚之地,人们对财运至为关心,春节迎财神自然格外受到重视。近年生产与商业均较繁荣,商人们生意好做,源源出现的商机激发了他们无穷的欲望,使他们对发财抱着更大的期待。即使普通人家也希望明年收入状况有所改善,如升职加薪或买奖劵得中之类。于是,从初四夜至初五凌晨,哪怕是禁放爆竹的城市,必定鞭炮声大作,连绵不断,其声势与除夕夜相比,有过之而无不及。而初五清晨去寺庙烧头香以祈福发财,也成为新民俗中的一道风景。

迎财神习俗的复炽,很能窥见中国民众今日的心理和生活状态。现代之迎财神,在形式上是对古代祭祀祷祝神鬼仪典的传承,但在内涵上,却有明显的变化,简言之,敬畏神明之意大为减弱,而为人为己求福的实用主义动机更加突显。在民俗传承中,这一形式与内涵的此消彼长非常复杂而微妙。 十五过元宵

元宵节乃节中之节,从正月十五到十七,有一套约定俗成的行事规范。同时,它也是春节的一部分,元宵过去,春节才算正式结束。

古代元宵节的重头戏是观灯,灯彩的名目花样极多,散见于《东京梦华录》之类古籍记载之中。《水浒》中也有梁山好汉元宵闹东京的精彩描述。制作灯彩作为一种传统的民间工艺流传至近代,但随着手工纸帛制作技艺日渐衰微,有的绝技甚至因民间手工技艺无人传承而消亡。现代科技手段的介入使元宵灯彩获得新生,一方面是新式巨型灯彩呈现争奇斗艳,一方面传统的观灯猜谜之类活动更为兴盛,物质生产条件的进步,直接导致了元宵灯彩从传统到现代的变化,也促进着元宵节俗与现代生活相结合。

元宵节的特殊食物,在北方叫“元宵”,在南方叫“汤圆”。北方的元宵与南方的汤圆重要的区别在于做法。一个是用切成块的馅料放在微湿的米粉中反复转滚而成(元宵,较大),一个是用水磨糯米粉做外皮,裹馅而成(汤圆,较小);而且馅料也因南北口味不同而颇有差异。元宵馅料多用芝麻花生小豆红果之类;汤圆种类较多,分宁式、苏式、扬式、广式、川式等等。

元宵,在古代本为祭祖敬神而制,而今已成寓意满满的美食。吃过元宵汤圆,年就算是真正过完了。从腊月中旬到正月中旬,中国人开启过年模式。所谓年味儿,便在各种丰富繁多的仪式、活动和玩乐之中散发开来,这些美好的事物,也预示着新一年吉祥的景象。

十五过元宵

元宵节乃节中之节,从正月十五到十七,有一套约定俗成的行事规范。同时,它也是春节的一部分,元宵过去,春节才算正式结束。

古代元宵节的重头戏是观灯,灯彩的名目花样极多,散见于《东京梦华录》之类古籍记载之中。《水浒》中也有梁山好汉元宵闹东京的精彩描述。制作灯彩作为一种传统的民间工艺流传至近代,但随着手工纸帛制作技艺日渐衰微,有的绝技甚至因民间手工技艺无人传承而消亡。现代科技手段的介入使元宵灯彩获得新生,一方面是新式巨型灯彩呈现争奇斗艳,一方面传统的观灯猜谜之类活动更为兴盛,物质生产条件的进步,直接导致了元宵灯彩从传统到现代的变化,也促进着元宵节俗与现代生活相结合。

元宵节的特殊食物,在北方叫“元宵”,在南方叫“汤圆”。北方的元宵与南方的汤圆重要的区别在于做法。一个是用切成块的馅料放在微湿的米粉中反复转滚而成(元宵,较大),一个是用水磨糯米粉做外皮,裹馅而成(汤圆,较小);而且馅料也因南北口味不同而颇有差异。元宵馅料多用芝麻花生小豆红果之类;汤圆种类较多,分宁式、苏式、扬式、广式、川式等等。

元宵,在古代本为祭祖敬神而制,而今已成寓意满满的美食。吃过元宵汤圆,年就算是真正过完了。从腊月中旬到正月中旬,中国人开启过年模式。所谓年味儿,便在各种丰富繁多的仪式、活动和玩乐之中散发开来,这些美好的事物,也预示着新一年吉祥的景象。 本文所有内容版权归万科建筑研究中心所有,转载与摘编事宜,请与我们联系。欢迎扫描二维码,或搜索“万科建筑研究中心”(微信号 vankejianyan)关注我们。

本文所有内容版权归万科建筑研究中心所有,转载与摘编事宜,请与我们联系。欢迎扫描二维码,或搜索“万科建筑研究中心”(微信号 vankejianyan)关注我们。