编者按

▲由古巴出生的美国艺术家菲利克斯•冈萨雷斯-托雷斯(Félix González-Torres)创作的“无题”(Untitled)

香港成为国际艺术界成员顶级会员的时间还不长。本地艺术展——香港国际艺术展在2008年举办的时候,还只是这个全球金融中心吸引眼球的艺术尝试而已。随着亚太区特别是中国本土市场对当代艺术品的需求蓬勃发展,巴塞尔艺展的母公司MCH瑞士展览(巴塞尔)有限公司准确地捕捉到这一趋势,于2011年收购了香港国际艺术展。巴塞尔艺术展总监斯皮格勒对入港三年来的转变感到满意:“我们已经把香港变成了亚洲艺术展会的桥头堡,重点是放在支撑展会的市场上。”

为此,在斯皮格勒和巴塞尔艺术展新任亚洲总监黄雅君的带领下,组织者团队集中精力招募收藏者和博物馆馆长,并把侧重点放在亚太地区。一些知名艺术机构的负责人预计将于今年参会,他们来自于伦敦的英国泰特美术馆(Tate in Britain)、纽约现代艺术博物馆(the Museum of Modern Art, MoMA)、东京的森美术馆(Mori Art Museum)、悉尼的新南威尔士艺术馆(Art Gallery of New South Wales)、台北当代艺术馆,以及定于2018年开业的香港视觉文化博物馆M+。

“这些从没听说过的艺廊和艺术家让大家很感兴趣,”施皮格勒说。“对亚洲藏家来说,尤其如此,因为亚洲不同的艺术圈子一贯是相互脱节的。”

香港经销商Pear Lam表示,展会上西方和亚洲艺术家的组合为藏家接触全新文化对话创造了机会,而这些藏家以往会在画廊或拍卖会上一次看一两位艺术家的作品。Pear Lam刚好在展览开始前开设了自己在香港的第二家画廊。“当代艺术逐渐成为时尚,所以香港的画廊文化正在形成,人人都去看艺展的成为一股潮流。”

▲由古巴出生的美国艺术家菲利克斯•冈萨雷斯-托雷斯(Félix González-Torres)创作的“无题”(Untitled)

香港成为国际艺术界成员顶级会员的时间还不长。本地艺术展——香港国际艺术展在2008年举办的时候,还只是这个全球金融中心吸引眼球的艺术尝试而已。随着亚太区特别是中国本土市场对当代艺术品的需求蓬勃发展,巴塞尔艺展的母公司MCH瑞士展览(巴塞尔)有限公司准确地捕捉到这一趋势,于2011年收购了香港国际艺术展。巴塞尔艺术展总监斯皮格勒对入港三年来的转变感到满意:“我们已经把香港变成了亚洲艺术展会的桥头堡,重点是放在支撑展会的市场上。”

为此,在斯皮格勒和巴塞尔艺术展新任亚洲总监黄雅君的带领下,组织者团队集中精力招募收藏者和博物馆馆长,并把侧重点放在亚太地区。一些知名艺术机构的负责人预计将于今年参会,他们来自于伦敦的英国泰特美术馆(Tate in Britain)、纽约现代艺术博物馆(the Museum of Modern Art, MoMA)、东京的森美术馆(Mori Art Museum)、悉尼的新南威尔士艺术馆(Art Gallery of New South Wales)、台北当代艺术馆,以及定于2018年开业的香港视觉文化博物馆M+。

“这些从没听说过的艺廊和艺术家让大家很感兴趣,”施皮格勒说。“对亚洲藏家来说,尤其如此,因为亚洲不同的艺术圈子一贯是相互脱节的。”

香港经销商Pear Lam表示,展会上西方和亚洲艺术家的组合为藏家接触全新文化对话创造了机会,而这些藏家以往会在画廊或拍卖会上一次看一两位艺术家的作品。Pear Lam刚好在展览开始前开设了自己在香港的第二家画廊。“当代艺术逐渐成为时尚,所以香港的画廊文化正在形成,人人都去看艺展的成为一股潮流。”

不但在影响力上逐渐形成气候,在商业上香港巴塞尔也成为国际艺术市场的一个新风向标。3月13日的VIP预展开展两小时便有画廊传来捷报:来自欧洲的Hauser & Wirth画廊在两小时内售出了4件中国艺术家张恩利的作品,价格在25万35万美元之间;3件波兰年轻艺术家Jakub Julian Ziolkowski的作品,价格在3万至16.5万美元之间;3件美籍匈牙利艺术家Rita Ackermann的作品,均为7.5万美元。佩斯画廊也宣布销售火爆。

不但在影响力上逐渐形成气候,在商业上香港巴塞尔也成为国际艺术市场的一个新风向标。3月13日的VIP预展开展两小时便有画廊传来捷报:来自欧洲的Hauser & Wirth画廊在两小时内售出了4件中国艺术家张恩利的作品,价格在25万35万美元之间;3件波兰年轻艺术家Jakub Julian Ziolkowski的作品,价格在3万至16.5万美元之间;3件美籍匈牙利艺术家Rita Ackermann的作品,均为7.5万美元。佩斯画廊也宣布销售火爆。

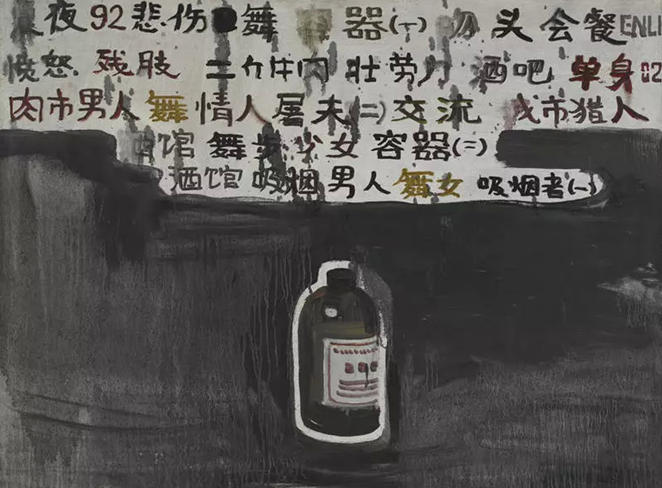

▲张恩利的Titled Container 2 © Zhang Enli Courtesy the artist and Hauser & Wirth

在众多参展的艺术家中,有一位是中国艺术新星曹斐。她的特色是通过多媒体和视频项目来探讨自己的中国人身份。

今年,受巴塞尔艺术展委托,曹斐将展示大型视频装置作品《乐旧•图新》(Same Old, Brand New)。展会期间,这件作品在香港最高建筑118层的环球贸易广场的外立面上展示。

这件作品从视频游戏中截取图标,影射年轻人的流行文化,尤其是在高度联网的香港。它将在展会期间每晚表演,还配有一款APP程序供观众下载。

曹斐的作品虽说并不有直接隐喻,但它涉及了香港年轻人的整体状态,不可避免地让人想起近期令香港震荡了数月之久的抗议活动。当时,抗议者走上街头,针对社会的种种不满,要求获得相应的输球,其中许多参与者是本地年轻人。

M+的首席策展人郑道炼认为,“(香港的)大环境在改变,而这其实在让事情变得有意思得多。”

▲张恩利的Titled Container 2 © Zhang Enli Courtesy the artist and Hauser & Wirth

在众多参展的艺术家中,有一位是中国艺术新星曹斐。她的特色是通过多媒体和视频项目来探讨自己的中国人身份。

今年,受巴塞尔艺术展委托,曹斐将展示大型视频装置作品《乐旧•图新》(Same Old, Brand New)。展会期间,这件作品在香港最高建筑118层的环球贸易广场的外立面上展示。

这件作品从视频游戏中截取图标,影射年轻人的流行文化,尤其是在高度联网的香港。它将在展会期间每晚表演,还配有一款APP程序供观众下载。

曹斐的作品虽说并不有直接隐喻,但它涉及了香港年轻人的整体状态,不可避免地让人想起近期令香港震荡了数月之久的抗议活动。当时,抗议者走上街头,针对社会的种种不满,要求获得相应的输球,其中许多参与者是本地年轻人。

M+的首席策展人郑道炼认为,“(香港的)大环境在改变,而这其实在让事情变得有意思得多。”

▲曹斐大型视频装置作品《乐旧•图新》

本文所有内容版权归万科建筑研究中心所有,转载与摘编事宜,请与我们联系。欢迎扫描二维码,或搜索“万科建筑研究中心”(微信号 vankejianyan)关注我们。

▲曹斐大型视频装置作品《乐旧•图新》

本文所有内容版权归万科建筑研究中心所有,转载与摘编事宜,请与我们联系。欢迎扫描二维码,或搜索“万科建筑研究中心”(微信号 vankejianyan)关注我们。